Na tarde de 25 de junho de 1984, morria Michel Foucault no pavilhão de doenças do sistema nervoso do Hospital da Salpêtrière de Paris. Sua morte provocada pela AIDS, mas cujas causas foram camufladas sob o nome de “rara infecção cerebral”, nos introduziu na era pós-sexual: um tempo politicamente enigmático (para não dizer maquiavélico) em que o fato de termos despertado coletivamente os processos de construção cultural através dos quais são produzidas nossas identidades de gênero e sexo não impedia que seguíssemos imersos nos circuitos da opressão, da exclusão ou da normalização. O mesmo Foucault, que havia examinado de forma lúcida a função disciplinar dos saberes e das instituições médicas na construção da heterossexualidade e da homossexualidade, do normal e do patológico, desaparecia açoitado por um vírus que pouco depois passaria a ser chamado popularmente como “o câncer gay”.

Como fazer então uma cartografia das práticas e das representações que emergem dos movimentos feministas, gays, lésbicos, queer, transexuais e transgêneros nesta intempestiva e contraditória época pós-sexual? Surgiria uma cartografia para formar parte dos diagramas de poder sobre o sexo, ou melhor, poderia tal cartografia atuar como uma máquina de transformação política?

A imagem da zorra [raposa], como nos lembra Antonio Negri na sua introdução do livro de Althusser sobre Maquiavel, se assemelha melhor à ideia do poder de transformação política do que a imagem do leão. Maquiavel opõe a tática do zorro [raposo] ao uso realista da força: “a simulação da revolução na ausência de todas as suas condições e a provocação que consiste em expressar ininterruptamente uma verdade revolucionária que nas condições dadas é inaceitável… ser zorra [raposa] significa se ocupar da potência do corpo, dos corpos, da multidão, mais do que do poder e da política” [2]. Por isso, nas próximas páginas, disponho-me a tentar questionar a tarefa cartográfica (mais do que realizá-la) com as táticas de um zorro [raposo], ou melhor, de uma zorra, visto que se trata de políticas sexuais e de gênero.

1. Cartografias identitárias ou do “leão”

Elas partem da noção de identidade sexual (ou de diferença sexual, no caso do feminismo), seja esta entendida como um fato natural ou biológico incontestável, seja entendida como o produto de um processo de construção histórica ou linguística (explicado com instrumentos teóricos marxistas, psicanalíticos etc.) que, uma vez constituído, funciona como um núcleo rígido e invariável cuja trajetória pode ser traçada e descrita como a física de um sólido. Esse tipo de cartografia começa por ser uma taxonomia de identidades sexuais e de gênero (masculinas ou femininas, heterossexuais ou homossexuais) que se apresentam como legíveis na medida em que são mutuamente excludentes. Aqui, o cartógrafo ideal é um etnógrafo desencarnado que, fazendo abstração de sua própria posição identitária, aparece como neutro – nem masculino nem feminino, nem heterossexual nem homossexual – e é capaz de registrar os movimentos das diferentes identidades sexuais e dos usos do espaço, das práticas urbanas ou artísticas que emanam a partir delas. Não é difícil reconhecer que, não faz muito tempo, a maioria das historiografias da arte moderna e contemporânea não eram outra coisa senão cartografias identitárias dominantes (ou maiores, se citamos Deleuze e Guattari), que registravam as práticas masculinas e heterossexuais como se estas por si só pudessem esgotar a geografia do visível. Portanto, dentro dessa metodologia, o cartógrafo das identidades sexuais minoritárias faz o papel de um detetive do invisível, no meio do caminho entre a polícia secreta e o vidente capaz de jogar luz sobre geografias até então ocultas sob o mapa dominante.

Se o perigo da cartografia dominante é a sua tendência hagiográfica, o seu ideal utópico é o que o leva a se imaginar como um grande relato capaz de apagar, incorporar ou recodificar aquilo que excede ou resiste à norma; o perigo da cartografia identitária das minorias é funcionar, como diria Foucault, como “um ato de vigilância”, cobrindo de alguma maneira o mapa que os dispositivos de controle impulsionam para se converter, então, num arquivo de vítimas que, mais do que criticar a opressão e a sua diferença, acabam por estetizá-la.

Nesse tipo de cartografia, a transformação da cidade ou a produção artística realizada pelas minorias sexuais são sintomas (no sentido clínico do termo) de identidade, de signos e de sinais de uma diferença constitutiva ou histórica que pode ser depois, e de acordo com as épocas (pensemos, por exemplo, na mudança entre a Arte Alemã Degenerada e a Arte Gay), denunciada, romantizada ou mercantilizada.

O êxito de todos esses exercícios de essencialismo historiográfico é proporcional à distância temporal e política em relação ao contexto no qual foram realizadas tais práticas ou ao impacto que elas possam ter nas cartografias dominantes. Nada melhor para uma cartografia de identidade homossexual do que recriar uma geografia homoerótica que vai desde os contextos da pedofilia grega até as atuais saunas gays, ou então traçar uma genealogia estética na qual Michelangelo secretamente cede o bastão da liberação sexual para Caravaggio e assim, sucessivamente, até Andy Warhol. Certamente se poderia dizer o mesmo sobre a atual revival de exposições feministas que, utilizando critérios essencialistas (arte feminista = arte produzida por mulheres), desdobram cartografias nas quais os movimentos sociais e os discursos políticos feministas e seu diálogo com a produção artística se veem substituídos por uma série de clichês historiográficos (a igualdade legal, o corpo das mulheres, a violência e a opressão etc.) que garantem a seleção de artistas e de obras.

Contrário indispensável aos discursos dominantes, a narração identitária é uma das tentações de todo projeto cartográfico do qual não estão isentas inclusive aquelas cartografias que adotam a linguagem e os instrumentos críticos da desconstrução feminista construtivista e queer das identidades sexuais.

Durante a década de 1990, Beatriz Colomina, Mark Wigley, Diana Agrest, Jane Rendell, Barbara Penner, Iain Borden e Jennifer Bloomer realizaram diferentes tentativas de revelar as retóricas de gênero presentes nos discursos e nas práticas arquitetônicas. Os resultados dessas leituras deixam entrever o potencial transformador desses aparatos críticos numa historiografia que, ainda mais do que a historiografia moderna ou contemporânea, escondia, por trás de propostas formalistas, cumplicidades com as narrativas heterossexuais e coloniais dominantes. Para citar pelo menos um dos exemplos que mais desestabilizaram o relato tradicional da arquitetura moderna, Diana Agrest questiona o sexo do corpo que serve como modelo para a imaginação arquitetônica desde Vitrúvio até Le Corbusier; Colomina desmascara as retóricas raciais e de gênero presentes no desenho de Adolf Loos para a casa de Josephine Baker; enquanto Mark Wigley desconstrói em termos de gênero a relação entre estrutura e ornamento presentes na arquitetura moderna. [3]

Ao abrir esse campo crítico para os estudos gays, lésbicos e queer, Aaron Betsky, Christopher Reed, Joel Sanders, Michael Moon, Douglas Crimp e José Miguel Cortés, entre outros, examinam as retóricas masculinas e heterossexuais nas práticas e nos discursos arquitetônicos modernos e contemporâneos. [4] Por outro lado, enquanto a crítica queer e de gênero penetrava lentamente na história e na teoria da arquitetura e do urbanismo, os estudos gays, lésbicos e queer começavam a entender o espaço e a produção de visibilidade como elementos constitutivos na produção histórica da identidade e de reconhecimento político.

Desde o início da década de 1990, no emergente âmbito dos estudos gays, lésbicos e queer, foram realizadas diferentes análises históricas sobre a presença das subculturas gays na configuração das cidades (principalmente as) norte-americanas, os seus usos desviados dos espaços normativos e a produção de geografias dissidentes. Contudo, a maioria desses estudos tinham como ponto central a cultura gay, urbana, branca e de classe média frequentemente naturalizada e separada de toda a influência e relação com a subcultura lésbica, transgênera ou transexual. [5]

Basta rastrear algumas publicações relativamente recentes sobre a questão do espaço e da sexualidade para verificar que, por trás da denominação “espaços ou cartografias queer”, atuam duas retóricas opostas de espacialização das identidades gays e lésbicas. Num dos estudos mais conhecidos e influentes, Aaron Betsky define “o espaço queer” como “inútil, imoral, um espaço sensual que existe para e pela experiência. É um espaço de espetáculo, consumo, dança e obscenidade. Um uso desviado e uma deformação de um lugar, uma apropriação dos edifícios e dos códigos de uma cidade com fins perversos. Um espaço que se encontra entre o corpo e a tecnologia, um espaço puramente artificial” [6], para posteriormente explicar que se trata de uma realidade “daquele espaço gerado pela condição cultural vivenciada por homens homossexuais no Ocidente durante o século vinte” [7]. Esse projeto cartográfico permitirá que Betsky estabeleça relações entre a casa de Oscar Wilde, as ruas de Greenwich Village, a boate 52 de Nova York, os labirintos entre arbustos do Central Park, a casa de Charles Moore ou os clubes sadomasoquistas de São Francisco, propondo não somente naturalizar e estetizar os processos políticos, mas também produzir novos silêncios em termos de gênero, de sexualidade, de raça, de diferença corporal etc.

Se essa cartografia gay emerge como consequência da extrusão diante da opacidade criada pela cartografia dominante, a cartografia das práticas lésbicas aparece como um negativo da cartografia gay. Quer dizer, como sugere Teresa de Lauretis, fazendo referência à paradoxal situação da figura da lésbica em relação às tecnologias visuais: a lésbica se encontra no ponto morto do espelho retrovisor. José Miguel G. Cortés, inspirado por metodologias foucaultianas, explica: “as lésbicas, mais do que se concentrar num território determinado (ainda que ocasionalmente isso ocorra), tendem a estabelecer redes mais interpessoais. Quer dizer, elas não alcançam uma base geográfica tão clara na cidade e ocupam espaços mais interiores e íntimos, o que as priva – em grande proporção – de ter uma organização política tão evidente e nítida como acontece com os gays”. Enquanto a figura do gay aparece como um “flâneur perverso” (retomando a feliz expressão de Aaron Betsky), a lésbica se vê desmaterializada de modo que a sua inserção no espaço é fantasmática, ela tem a qualidade de uma sombra, tem uma condição transparente ou produz um efeito antirreflexo do vampiro.

No extremo oposto, a dupla situação do habitante legítimo do espaço público (por sua condição masculina) e de corpo marginal sujeito à vigilância e normalização (por sua condição homossexual) converte o sujeito gay num hermeneuta privilegiado do espaço urbano: “o gay pode ser entendido como um flâneur perverso que passeia sem rumo determinado pela cidade em busca de novidades e acontecimentos. Sua experiência lhe transforma num observador privilegiado que tudo vê e tudo conhece de uma cidade que parece não ter segredos para ele… o gay penetra para além da superfície e descobre o caráter oculto das ruas, transformando-se num intérprete da vida urbana (principalmente da vida noturna)” [8].

As retóricas da cartografia gay e lésbicas são tão opostas que a primeira delas pode ser identificada como uma utopia de desterritorialização dos espaços e do seu processo de sexualização dominante, enquanto a outra é pensada não como distopia ou agorafobia (noção cujo sentido foi pertinentemente politizado por Rosalyn Deutsche [9]), mas sim como aquilo que poderíamos denominar como topofobia, o rechaço de toda espacialização e o horror por toda cartografia.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #54, 1980. Fotografia em preto e branco, 20,32 x 25,4 cm

Da mesma forma, quando o crítico de arte Douglas Crimp decide realizar a tarefa de desenhar uma cartografia das redes, em torno das quais se constituíram a comunidade artística em Nova York durante os anos setenta e sua relação com o impacto das micropolíticas gays e lésbicas emergentes depois de Stonewall, ele opõe as fotografias dos espaços de cruising gay no sul de Manhattan (Soho, Little Italy, TriBeCa, Lower East e West Side), espaços que se transformaram posteriormente em territórios do cenário artístico, mas também do bairro gay, os mesmos cenários representados por Cindy Sherman em torno de meados dos anos setenta. De acordo com Crimp, enquanto que nas fotografias de cruising gay as ruas desertas do centro de Manhattan sinalizam o “sentimento de um sujeito solitário que se apropria e possui a cidade, o sentimento de que a cidade pode pertencer àquelas bichas que saem para buscar o mesmo que outras bichas” [10], já nas fotografias de Cindy Sherman as ruas desertas se transformam em territórios ameaçadores. Já não se trata de Nova York, mas sim de “uma cidade genérica”: a cidade se transforma num cenário cinematográfico em que se encontra uma feminilidade ameaçada. Com isso, Crimp conclui que: “a cidade não é um bom lugar para ela”.

É essa dupla retórica que permite, por exemplo, que Cortés compare e oponha as obras de Jesús Martínez Oliva, David Wojnarowicz ou Robert Gober e a artista Catherine Opie (especialmente a série de fotografias Domestic [1995-2000], que retrata a vida doméstica de grupos de lésbicas nos Estados Unidos), ou as séries de fotografias de piscinas vazias de Cabello/Carceller, em que novamente a lésbica seria um fantasma ou uma identidade visual medida mais pela sua capacidade de escapar da representação e, portanto, mais caracterizada pela sua ausência do que pela sua presença. [11]

O caráter topofóbico da identidade lésbica, tal como tem sido representada pela maioria dos estudos, faz com que a noção de cartografia lésbica seja um curioso oximoro: enquanto identidade, a lésbica seria definida por essa ausência de localização espacial, apresentando-se como um elemento radicalmente anticartográfico. Não investigarei aqui a relação complexa e conflitante entre aquilo que podemos chamar de lesbotipo (não a lésbica como natureza ou identidade, mas sim a lésbica como representação) e os dispositivos cartográficos. Limito-me a sinalizar que até o presente momento o lesbotipo tem sido sistematicamente apagado não somente das topografias dominantes, mas também das assim chamadas topografias ou geografias gays. Poderíamos dizer o mesmo sobre outras práticas sexuais e identidades políticas complexas que colocam em questão as próprias terminologias (homem/mulher, heterossexual/homossexual) que incitam a cartografia, pensando-a enquanto identidades transexuais e transgênero, as práticas drag king, a pedofilia, a bissexualidade ou a pansexualidade… Chegam até aqui, portanto, algumas das limitações de se fazer uma cartografia como leão.

2. Cartografias queer ou da “zorra”

No entanto, diante de uma cartografia identitária, o que poderia ser uma cartografia criada no estilo da “zorra” [raposa] de Maquiavel? Félix Guattari e Gilles Deleuze foram aqueles que mais extensa e radicalmente utilizaram a noção de cartografia num sentido crítico. Deleuze adota precisamente essa noção para descrever a tarefa realizada por Foucault em Vigiar e Punir. Deleuze se atreve a dizer: “Foucault não é um escritor, mas sim um novo cartógrafo”, visto que em sua obra a escritura “não funciona nunca como mera representação objetiva do mundo, mas sim organiza um novo tipo de realidade” [12]. Para Deleuze, a cartografia, relacionada simultaneamente com o mapa e com o diagrama, desenha a forma que os mecanismos de poder tomam quando se espacializam (como no caso do Panóptico de Bentham e do poder disciplinar descrito por Foucault), mas pode operar também como uma “máquina abstrata que expõe as relações de força que constituem o poder”, deixando-as expostas e abrindo vias possíveis de resistência e de transgressão. [13]

Seguindo este duplo programa, a noção de cartografia desenvolve toda a sua potencialidade na obra Cartographies Schizoanalytiques [14], de Félix Guattari, escrita em 1989. Não sem certa surpresa, ao ler Guattari, averiguamos que sua cartografia esquizoanalítica não possui como objetivo traçar uma rede de espaços transitados por sujeitos minoritários, nem muito menos propiciar uma taxonomia de lugares habitados e transformados pela loucura (do neurótico ou do psicótico), mas sim “esboçar um mapa dos modos de produção da subjetividade” [15]. Guattari nos adverte que tal mapa não poderá ser feito sem levar em conta o que ele denomina como as tecnologias de representação, de informação e de comunicação que (como autênticas máquinas performativas) não se contentam com a veiculação de conteúdos dados, mas vão além ao produzir a subjetividade que pretendem descrever. A partir desse ponto de vista, uma cartografia almeja traçar uma conjuntura daquilo que Guattari chama de “dispositivos coletivos de subjetivação” [16]. Ele rejeita a tarefa de fazer uma cartografia de acordo com as três tradições clássicas da produção de saber: a história, a sociologia e a psicologia. Dito de outra maneira, uma cartografia é uma contra-história, uma contra-sociologia e uma contra-psicologia. Por isso, Guattari concebe a cartografia não simplesmente como uma técnica de representação das subjetividades políticas dadas, mas sim (e vem daí o seu interesse em relação às políticas sexuais) como uma autêntica prática revolucionária de transformação estética e política.

Sem dúvida, A História da Loucura, Vigiar e Punir e A História da Sexualidade, de Michael Foucault, poderiam ser repensadas hoje como cartografias queer no sentido guattariano do termo: dispositivos de subjetivação da modernidade dos quais surgirá uma “implantação múltipla de ‘perversões’”: “a histérica”, “a criança masturbadora”, “o doente mental”, “o criminoso”, “o homossexual”… [17] As noções cartográficas de panóptico e de heterotopias de Foucault dizem respeito a uma tentativa de dar conta da transformação do exercício de poder no Ocidente e sua relação com o corpo a partir do século XVIII que levará à conceituação do termo “biopolítica”. Se o panóptico – lembremos do protótipo arquitetônico criado em 1791 como espaço de vigilância e de gestão da produção industrial (e não penitenciária, a princípio) de grupos humanos – se transforma no modelo diagramático do biopoder, isso não ocorre por sua profusão efetiva no tecido urbano do século XIX (visto que, como sabemos, não será construído até meados do século XX), mas sim porque permite que Foucault pense a arquitetura implicitamente visual da relação corpo-poder na modernidade.

No final das contas, trata-se, portanto, de pensar a arquitetura, o deslocamento e a espacialização do poder como tecnologias de produção da subjetividade. Desse modo, o importante não são somente os programas e a organização espacial específica do que ele chamará de “arquiteturas de aprisionamento” – a prisão, o hospital, o quartel e o acampamento militar, a fábrica ou o espaço doméstico – mas sim a capacidade que essas possuem para funcionar como autênticos exoesqueletos da alma. Desse modo, Foucault nos convida pela primeira vez a pensar a arquitetura e as estruturas de espacialização (o muro, a janela, a porta, o peep-hole, o armário, os mictórios, a distribuição vertical ou horizontal de projetos de plantas etc.), e também nos faz refletir sobre a temporalização que elas sugerem (fluidez ou retenção da circulação, organização rítmica da ação, disposição sequencial da visibilidade-invisibilidade etc.) como órtese-política, sendo dispositivos duros e externos, de produção de subjetividade.

A produção de sujeitos desviados na modernidade é inseparável da modificação do tecido urbano, da fabricação de arquiteturas políticas específicas nas quais esses sujeitos circulam, se adaptam e resistem à normalização. A centralidade das novas estratégias de produção do saber sobre o sexo (a medicina, a psiquiatria, a justiça penal, a demografia) não existe sem os seus exoesqueletos técnicos respectivos, sem aquilo que poderíamos chamar de a mudança de uma architectura sexualis: a cadeira ginecológica, a camisa de força, a cela, o púlpito, o edifício social etc. Organizam-se agenciamentos específicos de arquiteturas de sexualização que operam como “redes de poderes-prazeres” [18] articulados em pontos múltiplos: surgem a dona de casa burguesa e a intimidade doméstica; as novas normas de higiene e canalização dos despejos; o casal heterossexual malthusiano e a cama matrimonial; a separação do quarto dos pais e dos filhos; a histérica e o vibrador médico; a feminilidade pública e o bordel; a criança masturbadora e os seus rituais de pedagogia, de vigilância e de ocultação; a prostituta e os bairros chineses; os homossexuais e os portos e as prisões; a masculinidade heterossexual e o espaço público como lugar de debate, organização e produção de discurso e visibilidade social.

Contrariamente à opinião comum, poderíamos dizer que a característica das sociedades modernas é não ter obrigado o sexo a permanecer no âmbito privado, mas sim ter produzido as identidades sexuais e de gênero como efeitos de uma gestão política dos âmbitos privados e públicos e de seus modos de acesso ao visível. A partir dessa cartografia foucaultiana, que foi desenvolvida posteriormente por críticos queer, como Eve K. Sedgwick e Michael Moon ou Judith Butler, são apontadas algumas conclusões provisórias:

#1.

Todo corpo é potencialmente desviado, considerado como um “indivíduo que deve ser corrigido” [19] e, por isso, deve circular através de um conjunto de arquiteturas políticas (espaço doméstico, escola, hospital, quartel, fábrica etc.) que garantam a sua normalização. Sem uma espacialização política do corpo (verticalização, privatização do ânus, controle da mão masturbadora, sexualização dos genitais etc.), sem uma gestão do espaço e da visibilidade do corpo num espaço público, não há subjetivação sexual. Em tais análises dos processos de subjetivação, está implícito um novo conceito de corpo: corpo máquina (Deleuze-Guattari), plataforma tecno-viva (Donna Haraway), “corpo performativo” (Judith Butler), em todo caso, um corpo que se constitui em relação com o inorgânico, com a eletricidade e o feixe de luz, com os novos materiais sintéticos e sua capacidade para funcionar como órgãos, com os objetos de consumo, com a máquina e seu movimento, com os sistemas de signos e sua inscrição codificada, com as novas tecnologias fotográficas e cinematográficas de representação.

#2.

O que caracteriza o espaço público na modernidade ocidental é ser um espaço de produção de masculinidade heterossexual. Diante da aparente indiferença de nossos espaços democráticos, como foi observado por Eve K. Sedgwick, transparece a relação paradoxal e constitutiva entre a homofobia e o homoerotismo: o espaço público se caracteriza simultaneamente pela exclusão da feminilidade e da homossexualidade, e pelo prazer oriundo dessas segregações. O público é, portanto, uma erotização dessexualizante do separatismo masculino. [20] A partir disso, é possível concluir que a sexualidade feminina, genérica, não somente a homossexual, é na realidade um tipo de sexualidade periférica à medida que a sua produção se dá pela exclusão do espaço público.

#3.

Circulando através dessas arquiteturas de subjetivação e submetidos a técnicas de representação visual, os sujeitos sexopolíticos emergem no século XIX ao mesmo tempo como objetos de conhecimento e como figuras do espetáculo e da representação pública. Com isso, a histeria, a prostituição e a homossexualidade são inseparáveis das chapas fotográficas das histéricas do laboratório da Salpêtrière de Charcot, ou dos “invertidos” do laboratório fotográfico do Institut für Sexualwissenschaft [Instituto para o Estudo da Sexualidade] de Magnus Hirschfeld, dos freak shows, dos planejamentos de higienização dos bairros chineses, dos arquivos policiais, mas também dos álbuns de fotos privadas. Logo, não é possível fazer uma história da sexualidade na modernidade sem traçar cartografias superpostas de normalização e de resistência.

O importante dessa análise foucaultiana não é somente pensar a identidade sexual como um efeito de um processo de construção política, mas sim identificar as técnicas semiótico-técnicas, visuais, arquitetônicas e urbanísticas através das quais é realizada essa construção. O que ainda não havíamos imaginado até agora é que o trabalho (tanto o discursivo como o técnico) dos arquitetos, urbanistas, fotógrafos, cinematógrafos, demógrafos, engenheiros de território etc. era, entre outras coisas, a produção de um sujeito sexual.

#4.

Os espaços de subjetivação são espaços performativos. Como sabemos, um dos estímulos pós-identitários na metodologia feminista e queer surge da interpretação performativa da identidade desenvolvida por Judith Butler em Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão da Identidade. Através de uma leitura cruzada dos saberes disciplinares de Foucault, pelos atos de fala performativos de John Austin e da análise do princípio citacional da força performativa de Jacques Derrida, Butler afirma que a identidade sexual e de gênero não possui realidade ontológica para além do conjunto de atos performativos (convenções discursivas e repetição ritualizada de performances corporais) que a produz. A partir desse ponto de vista, traçar uma cartografia queer requer enfatizar a maneira como o discurso, a representação e a arquitetura constroem o sujeito que é possível explicar, descrever ou acolher, em vez de construir um arquivo de discursos, representações e espaços produzidos pelas subculturas gays, lésbicas, transexuais ou transgênero.

Um dos perigos da generalização dessa análise performativa em relação ao estudo dos espaços de sexualização é, como nos lembra Eve K. Sedgwick, a redução dos fenômenos não linguísticos a estruturas e processos que procedem da análise dos atos de fala. Sedgwick nos alerta sobre a redução do gesto, da estilização corporal ou da modificação somática a eventos linguísticos. Torna-se necessário realizar uma interpretação teatral, corporal e tectônica da noção de performatividade. [21] No caso de uma cartografia queer, essa dimensão não linguística impõe uma relevância especial, visto que aquilo que nos interessa é compreender melhor os espaços e suas divisões públicas ou privadas, a sua opacidade e sua transparência, a sua acessibilidade ou a sua oclusão, e não tanto a sua compreensão enquanto cenários vazios nos quais são realizados o drama da identidade, mas sim a sua leitura como autênticas tecnologias de produção de subjetividade.

Se voltamos a alguns dos textos canônicos da teoria queer, como Mother Camp: Female Impersonators in America, de Esther Newton, ou ao documentário Paris is Burning, de Jennie Livingston, dois dos primeiros estudos da cultura drag queen em Nova York que serviram como base antropológica para a definição performativa da identidade sexual e de gênero elaborada por Judith Butler, veremos que o fenômeno da drag não é somente um processo de travestimento corporal, mas sim que implica na transformação de um espaço e do seu uso desviado, ou seja, algo que poderíamos denominar como a fabricação de drag spaces, de espaços performativos. Como explica Eve K. Sedgwick: “drag, a teatralização do gênero, não é tanto um ato como um sistema heterogêneo, mas sim um campo ecológico cuja relacionalidade se direciona tanto para esse mesmo espaço como também para as normas que o questionam. Se perdemos de vista esta dimensão espacial, o fenômeno complexo da teatralização do gênero se torna simplificado e reificado” [22].

Portanto, a invenção de novos sujeitos sexuais no final do século XIX (heterossexualidade-homossexualidade, normal-perverso, histérica-casta, masturbador-reprodutor etc.) é inseparável da circulação desses corpos nos espaços que atuam como teatros de subjetivação. Assim, por exemplo, Georges Didi-Huberman nos lembra que a histérica não existe fora do agenciamento performativo dos dispositivos fotográficos que a representam, como a cama, a cadeira e o arnês que fixam uma pose durante o tempo que é necessário para o registro fotográfico. [23] A histeria como espetáculo induz a uma equipe de produção: o paciente como o ator, o médico como o diretor, a comunidade científica como o público. Didi-Huberman não tem dúvidas quando qualifica Charcot como o “coreógrafo da histeria”, em que a hipnose não é exatamente uma solução hermenêutica ou terapêutica, mas sim uma técnica que permite produzir performativamente o sujeito sexual fotográfico. Em suma, uma cartografia queer não propõe necessariamente uma análise em termos de identidade, mas sim da produção de subjetividade, pensada mais em termos de movimento do que de posição, mais em termos de performatividade do que de representação, mais em termos de tecnologias políticas e de relacionalidade do que de objeto ou corpo.

Vestígios para uma cartografia zorra: representação pós-pornográfica e políticas do espaço em Annie Sprinkle

A recorrência em relação à figura do flâneur [24] (flâneur heterossexual nas cartografias dominantes, flâneur perverso nas cartografias gays e a escorregadia flâneuse lésbica topofóbica nas ainda escassas cartografias lésbicas) me levou a imaginar outros corpos, diferentes em sua posição e status político-sexual que poderiam entrar em relação com esse privilegiado transeunte da modernidade. Se levamos em consideração a segregação masculina que estrutura o espaço público, poderemos observar que o “gentleman” de Baudelaire “que passeia pelas ruas da cidade”, aquele que segundo Walter Benjamin é o primeiro a experimentar o novo espaço da metrópole moderna, se encontra com um corpo que, marcado como feminino, adquiriu, no entanto, a condição de público: o corpo prostituído, aquele que, como nos explica Benjamin, estabelece com o flâneur moderno uma “comunidade sexual” [25]. Enquanto o flâneur aparece como o protótipo individual e boêmio das novas classes burguesas consumidoras nas quais a consciência política é substituída pela intoxicação estética, o corpo prostituído ocupa melhor a posição de um trabalhador sexual do espaço público (em que ele atua como mercadoria para o consumo sexual de outro), representante de um sub-proletariado invisível sem estatuto legal e sem carta de cidadania. Interesso-me por esse corpo trabalhador sexual e anônimo do espaço público, pensando-o como uma nova figura de âmbito político e como índice de uma nova cartografia. Nisso, podemos observar que a identidade sexual e de gênero deixam de ter relevância, enquanto é a própria prática de colocar o sexo em trabalho no espaço público que define os possíveis vetores cartográficos.

Através e com Annie Sprinkle como “puta multimídia” [26] e interlocutora inquestionável dessas ficções do flâneur nas cartografias identitárias, gostaria de realizar um rápido desvio entre uma história das práticas artísticas e de representação gay e lésbica até uma possível cartografia criada no estilo maquiavélico da “zorra”. Já não partimos aqui de uma identidade sexual e de gênero ontológica (mulher, gay, lésbica etc.), nem dada nem construída culturalmente, para fazer depois uma história de suas práticas artísticas, discursivas e de representação, mas, ao tomar como ponto de partida uma metodologia cartográfica (no sentido guattariano do termo e por oposição em relação à história, à sociologia e à psicologia) e queer (por oposição à dimensão identitária ou naturalista), trataremos de entender a espacialização da sexualidade, da visibilidade e da circulação dos corpos, e a transformação dos espaços públicos e privados como atos performativos capazes de construir e desconstruir a identidade. [27] Em sua autobiografia Post-porn Modernist: My 25 Years as a Multi-media Whore, Annie Sprinkle nos explica que, quando ainda era Ellen Steinberg, ela “ingressa no mercado de trabalho como vendedora de pipocas num cinema de bairro” de Tucson, no Arizona. Esse cinema foi posteriormente fechado pela polícia, porque havia exibido o filme pornográfico produzido por Gerard Damiano em 1972, Deep Throat [Garganta Profunda], cujo impacto influenciará a obra posterior de Sprinkle. [28] A intriga narrativa de Deep Throat, fundadora de grande parte da gramática cinematográfica que servirá como referência para todos os códigos pornográficos durante os anos 1970, poderia se definir como uma questão de cartografia sexual do corpo da protagonista, Linda Lovelace: uma mulher que não experimenta o prazer sexual através da penetração vaginal descobre, por um exame médico, que seu clitóris está localizado no fundo de sua garganta. O pornô-drama épico consistirá em ensinar para a personagem de Linda uma nova técnica de felação (“garganta profunda”) para alcançar o orgasmo através da estimulação do seu clitóris gutural.

Nesse ponto, destacarei aqui tão somente dois elementos fundamentais para compreender o trabalho posterior de Annie Sprinkle e sua desconstrução das tecnologias de representação da sexualidade como plataforma de invenção de novos sujeitos político-sexuais. Em primeiro lugar, esse texto audiovisual, centrado em torno do prazer feminino e dos seus enigmas, constrói uma feminilidade perversa e patológica, que se situa no limite da doença mental, da incapacidade física e da carência de conhecimento e consciência de si. Deep Throat nos ensina que o corpo feminino, na semiologia audiovisual pornográfica, é sempre um corpo queer. Linda Lovelace não somente desconhece o seu corpo e seus prazeres, mas também sofre uma curiosa mudança anatômica (um clitóris gutural) que afeta a organização dos seus órgãos, o que requer a reestruturação de suas práticas sexuais. Com isso, a pornografia aparece simultaneamente como pedagogia e como terapia, propondo uma nova territorialização do seu corpo que reorganizará a relação entre órgãos e produção de prazer. O estranho é que essa nova espacialização do prazer produz um agenciamento pênis-boca-garganta que escapa da economia heterossexual e reprodutiva que conecta pênis e vagina. A historiadora de pornografia Linda Williams sugere que a felação e a ejaculação visível, que se transformará a partir dos anos setenta nos sintagmas característicos da representação pornográfica heterossexual, apareceram inicialmente nos primeiros filmes gays pornôs, especialmente no filme de Wakefield Poole, Boys in the Sand. De acordo com Willians, o pornô gay é considerado como o avant-garde da representação pornográfica, introduzindo novos sintagmas que são em seguida normalizados quando incorporados na pornografia heterossexual dominante. [29] Tomando esse argumento ao limite e levando em consideração uma vez mais a cartografia identitária, poderíamos dizer que a felação e a ejaculação externa em Deep Throat, na condição de elementos de ficção da narração pornográfica, são a citação de um sintagma de narração pornográfica gay num texto aparentemente heterossexual.

Em segundo lugar, com a chegada da representação pornográfica aos cinemas populares, se produz um novo tipo de espaço e uma nova experiência visual que requer a criação de um público. Trata-se daquilo que Linda Williams denomina como “espaço público escuro” em que, transgredindo os limites de gênero até então estabelecidos pela contenção da representação pornográfica dentro dos espaços de prostituição ou dos clubes masculinos (na época do stag movie), encontram-se pela primeira vez o observador masculino e feminino. [30] Contudo, como nos recorda tanto Annie Sprinkle quanto o fechamento do cinema onde era exibido Deep Throat, este momento de desprivatização da imagem pornográfica, de ampliação do espaço público e de transformação da relação entre espaço e gênero será curto, visto que, a partir de 1974, surgem tanto nos Estados Unidos como também na Europa diferentes leis que regularão a representação da sexualidade no espaço público.

Curiosamente, pelo menos de acordo com a sua autoficção pós-pornográfica, Annie Sprinkle conhecerá Gerard Damiano e Linda Lovelace ao ser citada como a testemunha no julgamento pela divulgação de imagens obscenas num processo contra o cinema em que ela trabalhava. Foi nesse momento que Sprinkle começava a trabalhar como prostituta numa caravana em Tucson. Seu encontro com Damiano a levará até os Kirt Studios de Nova York, onde ela trabalhará primeiro como roteirista, editora e criadora de cenários pornôs para depois trabalhar como atriz. Durante esse tempo, o corpo público de Annie Sprinkle será construído através de técnicas visuais, cinematográficas e performativas como a “modelo pin-up”, o primeiro plano e a fragmentação sequencial até ser transformado num ícone midiático da cultura popular norte-americana, comparável a outros objetos de consumo. Porém, esse não é um processo de imposição diante do que o corpo da atriz pornô funciona como um objeto passivo ou dócil, mas sim constitutivamente um processo ao mesmo tempo de construção e de agenciamento.

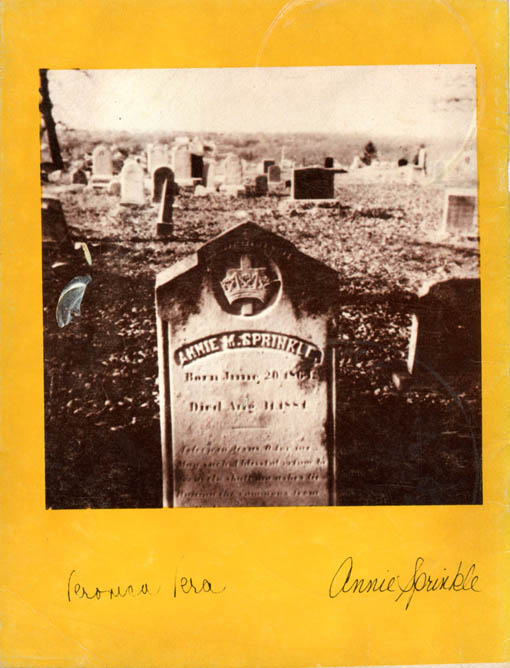

Essa tensão entre normalização pornográfica e resistência pós-pornográfica começa de fato com a eleição do nome de “Annie Sprinkle”. Esse pseudônimo se origina na verdade de uma fotografia de um cemitério, local em que Foucault havia identificado como heterotópico, precisamente pela sua capacidade de funcionar como uma cidade paralela à cidade dos vivos, um curioso espaço público em que o corpo, apesar de ser o princípio de organização espacial (cada tumba corresponde a um corpo e aos seus restos orgânicos), deixou de ser visível. Trata-se da fotografia da tumba de Annie Sprinkle, uma jovem nascida em 1864 em Baltimore, que morre aos dezesseis anos de idade. Annie Sprinkle, sendo um nome próprio no sentido performativo do termo, é um ato de fala cujo poder ilocucionário será transformar Ellen Steinberg num corpo público e, mais precisamente, na prostituta e atriz pornô. Enquanto a maioria dos nomes de atrizes e de atores pornôs brincam de maneira intertextual com os nomes dos ícones hollywoodianos da cultura popular (e, acreditem, seria possível criar toda uma genealogia crítica baseada unicamente no estudo desses pseudônimos – Nina Roberts, Julia Channel, Carolyn Monroe, Cicciolina etc.), o caráter de inscrição mortuária do nome de Annie Sprinkle nos convida a estabelecer relações entre o estatuto político da prostituta na cidade e o corpo no cemitério, ambos próximos da condição de visibilidade de fantasma, entidades que, como o vírus e o vampiro, nos lembra Jean-Luc Nancy, desconstroem os limites entre o vivo e o morto, o orgânico e o inorgânico, o masculino e o feminino, o visível e o invisível, a realidade e o virtual, invocando outras taxonomias, outras narrações biográficas e outros modos de habitar o espaço. [31]

Por outro lado, a palavra “sprinkle” (que, no inglês, funciona simultaneamente como verbo e nome, sendo respectivamente ação de urinar e chuva dourada), transformada nesse caso em nome próprio, supõe desde o início a vontade de tornar visível e pública tanto a urina, um fluxo corporal que culturalmente (e especialmente no caso das mulheres) tem sido objeto de privatização, como o próprio ato de urinar, a prática cultural genderizada que pressupõe verticalidade e publicidade no caso da masculinidade, e constrição e privacidade no caso da feminilidade.

Em 1976, Annie Sprinkle organiza um “Piss-In” coletivo para celebrar o aniversário da Independência dos Estados Unidos, na data comemorativa de 4 de julho e, em 1979, dedica o número 4 de The Sprinkle Report: The Newsletter Devoted to Piss Art [32]. Dessa forma, ela desnaturaliza o ato de urinar, transformando-o numa técnica de corpo e numa prática de ocupação e de sexualização do espaço público para as mulheres. [33] Assim, ela recodifica tanto a prática corporal e a sua gestão no espaço público, como o fluxo corporal e a sua visibilidade. Por um lado, ela convida os participantes, tanto homens como mulheres, a mijar de pé, transgredindo a genderização cultural dessa prática. Por outro lado, como na fotografia em que Annie Sprinkle mija de pé sobre a cara de Jack Smith, a representação visual da urina, o seu significado e a sua materialidade, assumem o lugar que o sêmen ocupa na pornografia tradicional, deslocando de alguma forma o lugar da ejaculação facial enquanto sintagma privilegiado da gramática pornográfica dominante.

Em 1978, sem dúvida, influenciada pelo encontro com o artista holandês Willem de Ridder do movimento Fluxus, ela começa a publicar as suas próprias revistas (The Kinky World of Annie Sprinkle; Annie Sprinkle’s Bazoombas; Love Magazine) nas quais, ainda que utilizando os códigos da representação pornográfica tradicional através dos quais o seu corpo havia sido produzido como ícone pornô, aparecem alguns deslocamentos interessantes. Assim, por exemplo, numa das fotografias, em que é possível ler “Masturbe-se de frente para as tuas plantas”, vemos Annie posar seminua e de pé sobre um carro vazio que se encontra na altura de uma árvore próxima. Em outra série de fotografias com a legenda “Isso parece um ato abominável contra a natureza?”, Annie é penetrada pelo toco da perna de uma jovem amputada. [34] Progressivamente, essa estrutura será útil para que Sprinkle elabore um diário político-sexual das comunidades pelas quais circula, como as de putas, drag queens, lésbicas, butches, praticantes de SM e body art (Fakir Musafar, John Holmes, Veronica Vera, Jack Smith, Long Jeanne Silver, Kenneth Anger, Ron Athey etc.).

Annie Sprinkle, Anatomy of a Pin-Up, 1988. Fotografia colorida. Torch Gallery, Amsterdam

Numa dessas revistas, Annie Sprinkle publica aquela que será uma de suas primeiras obras emblemáticas Anatomy of a Pin-Up em que, ao utilizar a fotografia como superfície de inscrição, ela desenha literalmente uma cartografia dos processos performativos através dos quais se produz a feminilidade pornográfica.

Ao indicar as partes do seu corpo com setas, Sprinkle desmonta a retórica realista que domina a representação pornográfica e expõe os mecanismos teatrais e visuais que constroem o corpo sexual. A virada pós-pornográfica começou a partir daí.

Kenneth Anger, Annie Sprinkle e Spider Webb no Hellfire Club em 1980. Fotografia de Charles Gatewood

Em 1979, Annie Sprinkle se muda para Nova York e começa a frequentar o Hellfire Club que, da mesma forma como o Catacombs de São Francisco [35], era um espaço de encontro que se definia, não exatamente em termos de identidade sexual, mas sim pela sua aproximação teatral, paródica e múltipla com a sexualidade (gay, bi, hétero, drag queen, SM, transexual…) [36]. Em parte, graças ao contexto performativo do Hellfire e graças à teatralização da sexualidade própria da cultura SM do Hell Hole Hospital (uma masmorra SM localizada na Rua 27 com a Terceira Avenida, na qual ela trabalha no final dos anos 70), Annie se distancia definitivamente dos códigos realistas da pornografia tradicional e começa a enfatizar a dimensão performativa, construída e codificada da sexualidade. É dessa forma que Sprinkle criará um conjunto de táticas de intervenção no espaço público e de crítica das construções sexuais e de gênero codificadas pelo discurso pornográfico tradicional.

Em 1979, ela transforma os seus apartamentos de Nova York (primeiro o apartamento 90 da Avenida Lexington com a Rua 27, depois o apartamento 11, da Rua 132 Oeste com a Rua 24) naquilo que ela chamará de “Salão Sprinkle”. A pélvis desenhada no cartão de visitas do Salão, como uma antecipação da sua performance Public Cervix Announcement, convida os visitantes a entrarem no corpo de Annie Sprinkle, anunciando ao mesmo tempo o caráter público desse espaço. Ali se reunirão diretores e diretoras, atores e atrizes pornôs, como Gerard Damiano; John Holmes; a cantora e performer Lydia Lunch; o então fotógrafo e futuro diretor de cinema Larry Clark; o cartunista e designer H. R. Giger do filme Alien; Susie Bright, a escritora lésbica e colaboradora da primeira revista pornô lésbica dos Estados Unidos On Our Backs; Quentin Crisp, o escritor e a figura mítica da cena drag queen e dandy nova-iorquina; Kenneth Anger, o diretor de filmes experimentais como Scorpio Rising; e o pioneiro da revista Body Play e precursor da prática corporal modern primitive Fakir Musafar; entre outros.

Tratava-se de um espaço que poderíamos qualificar como um drag space, de acordo com o conceito de Sedgwick, pela sua capacidade de transformação performativa. O salão de Sprinkle, literalmente a sua sala de estar, a sua cozinha e o seu banheiro, havia se transformado em espaço público e performativo, às vezes cenário de teatro burlesco ou de performance, às vezes oficina de tatuagem e piercing, cenário de gravação de filmes, masmorra SM, local de reuniões políticas de profissionais da pornografia e do sexo, um espaço expositivo para aquilo que Sprinkle começa nessa época a denominar como sex art, ou centro de publicações onde são produzidos folhetos, revistas e panfletos político-sexuais em prol da legalização da prostituição e da pornografia.

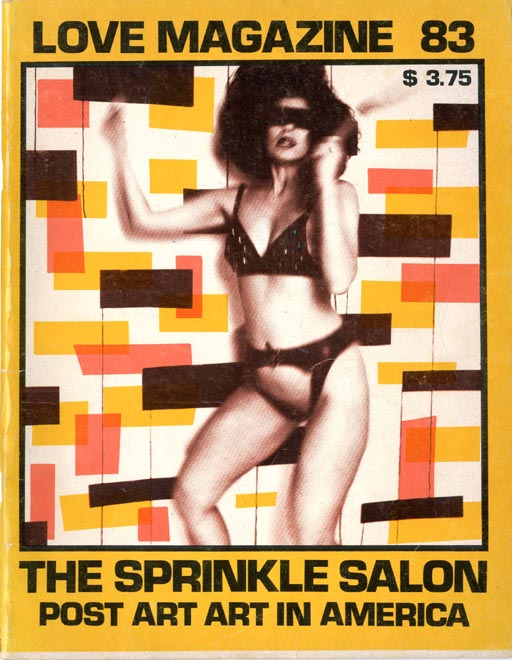

Annie Sprinkle e Veronica Vera (eds.), Love Magazine 83: The Sprinkle Salon Post Art Art in America, 1982

Por um lado, esse processo de “publicação” (de devir público) do espaço privado é característico tanto da emergência da performance como prática artística do início dos anos 70 quanto da arte feminista. Assim, poderíamos comparar o Salão Sprinkle de Nova York com os inumeráveis espaços performativos criados naqueles anos em apartamentos nova-iorquinos como, por exemplo, os espaços de Adrian Piper ou Yvonne Rainer, ou como o projeto Womanhouse de Los Angeles, Califórnia, em que, diante da falta de espaços expositivos e encurralados pelas instituições educativas das Escolas de Belas Artes, um grupo de feministas, entre as quais estavam Judy Chicago, Miriam Schapiro ou Faith Wilding, transformam um espaço doméstico num espaço performativo e numa galeria entre 1971-1981. Progressivamente, o trabalho de Sprinkle irá se deslocando da publicidade privada de clube de sexo ou do Salão Sprinkle até a tematização dos processos de construção, de publicação e privatização do seu corpo e de sua sexualidade nas performances dos anos oitenta. Por exemplo, em Strip Speak (criado primeiro nas salas de Striptease do Show World Center na Rua 42 de Nova York e apresentado depois no The Performing Garage da Rua Wooster como parte do Prometheus Project), Sprinkle distorce a retórica pornográfica dominante, introduzindo fragmentos de discursos reflexivos e políticos na coreografia, inicialmente silenciosa, do Striptease.

Em Pornstistics, uma performance da mesma obra, Sprinkle apresenta uma paródia do imaginário empresarial numa série de diagramas criados por computador nos quais ela resume as vantagens e inconvenientes de sua carreira de prostituta em termos econômicos e profissionais. Talvez uma das imagens dessa série de gráficos, que melhor elabora a relação sexo-trabalho-cidade, seja aquela em que Sprinkle junta todos os centímetros de pênis que já chupou durante a sua carreira sexual para equipará-los com a altura do Empire State Building. Em definitivo, Pornstistics propõe um mapa da economia política do espaço urbano em termos de gênero em que as mulheres podem escolher entre o trabalho doméstico não remunerado (incluído o trabalho sexual) e o trabalho público (entende-se aqui como sexual) remunerado porém ilegal. A cidade (tanto o espaço público como seus ícones verticais e monumentalizados) aparece como fachada masculina que esconde o trabalho sexual realizado por corpos pauperizados invisíveis.

Púbico/Público: Public Cervix Announcement

Público contém púbico:

O corpo público leva dentro de si o corpo púbico – este reside,

como uma presença estrangeira, dentro do corpo público.

Vito Acconci [37]

Em termos performativos, um dos momentos mais culminantes desses questionamentos dos limites entre o privado e o público será a sua performance Public Cervix Announcement, realizada pela primeira vez em 1990 como parte do espetáculo Post-Porn Modernist e apresentada, entre outros lugares, no The Kitchen, na sala de Greenwich Village, onde, nos anos 70, haviam se apresentado pela primeira vez artistas como Laurie Anderson ou Cindy Sherman.

Nesse momento, Annie Sprinkle utiliza pela primeira vez o adjetivo pós-pornô, que se transformará depois não somente na definição do seu próprio trabalho, mas também no nome de todo um movimento crítico e cultural. Na realidade, “pós-pornô” era um termo inventado pelo artista holandês e amigo de Sprinkle, Wink van Kempen, para descrever uma nova forma de representação do sexo e da sexualidade que não poderia ser reduzida aos discursos que dominam a sua codificação visual no Ocidente: a anatomia médica (como espaço de produção de um saber público sobre o corpo e de gestão do normal e do patológico) e a pornografia (como técnica visual masturbatória direcionada a construir o olhar masculino). Desviando-se de ambas, Van Kempen afirma que a pós-pornografia é “visualmente experimental, política, paródica, artística e mais eclética do que outras representações explícitas do sexo” [38].

A composição cênica de Post-Porn Modernist, pensada em parte pelo diretor de teatro Emilio Cubeiro (colaborador também de artistas como Richard Kern, Lydia Lunch, David Wojnarowicz, Rosa von Praunheim ou Karen Finley), reproduz o quarto de uma trabalhadora sexual (cama, banheiro e toalete, armário com conjuntos e acessórios e penteadeira) dentro do espaço teatral. Porém, esse cenário não será em nenhum caso uma mera citação do espaço da indústria do sexo dentro do teatro, mas sim a ocasião de revelar técnicas performativas através das quais se constrói a feminilidade pornográfica. Não somente assistimos à transformação de Ellen Steinberg em Annie Sprinkle, como também esse processo se vê multiplicado pela projeção de uma série de fotografias realizadas pela artista que recebe o nome de Transformation Salon: Before and After. Trabalhando com os códigos da cirurgia estética (antes/depois), Sprinkle fotografa a transformação de uma série de mulheres em sex stars, estrelas sexuais, através de um processo que ela denomina como pin-up therapy. Tudo o que é necessário, sinaliza Sprinkle, é: “Boa maquiagem, uma cinta-liga, muitas perucas, saltos altos, uma pose e, o mais importante, boa iluminação.” [39]

Com essa série, Sprinkle constrói um arquivo fictício de mulheres anônimas e de mulheres públicas. Como sinaliza Douglas Crimp, em relação aos autorretratos de Cindy Sherman, essas fotografias “invertem a relação entre arte e autobiografia, não utilizam a fotografia para revelar o autêntico eu senão para nos mostrar a subjetividade como um artefato imaginário” [40] O gênero como o sexo e a sexualidade, tanto antes como depois (a nudez, a feminilidade doméstica e maternal, a predadora sexual) aparecem aqui como códigos visuais, “série descontínuas de representações, cópias e falsificações”. A dimensão terapêutica, presente também em outros projetos da mesma época como Linda/ Les & Annie (primeiro filme com um transexual F2M, 1992), ou o Laboratório de Gênero (Invenção das oficinas de drag king junto com Diane Torr em 1989), que trabalham com a produção da masculinidade, surge no entanto a partir da extração de um autêntico eu subterrâneo, como a emergência de uma consciência performativa.

Em Linda/Les & Annie: The First Female-to-Male Transsexual Love Story, por exemplo, o corpo de Les, a sua faloplastia e a sua mastectomia, formam parte primeiro de uma representação tradicional da masculinidade na pornografia dominante (peito liso, pênis ereto, penetração), para posteriormente dar lugar a representações paródicas ou críticas nas quais o pênis (agora flácido) convive com uma vagina penetrada pelos dedos de Sprinkle. De modo semelhante, no Laboratório de Gênero, Sprinkle inicia pela primeira vez, em parceria com a artista Diane Torr, o dispositivo performativo que logo será conhecido como Drag King Workshop, oficina de drag king, no qual um conjunto de mulheres aprendem as técnicas performativas através das quais um corpo tem acesso ao estatuto de masculino no espaço público. [41] Novamente, aqui a possível transformação da subjetividade surge a partir de um trabalho de desconstrução dos códigos normativos de representação do gênero, do sexo e da sexualidade e da transgressão dos limites dos espaços públicos e privados nos quais os diferentes corpos codificados ganham visibilidade e reconhecimento. Contudo, diante de leituras como aquelas que foram desenvolvidas por Dominique Baqué, que reduzem a dimensão performativa presente no trabalho de Sprinkle a uma função psicológica ou social, torna-se necessário des-psicologizar essas propostas e devolver-lhes seu estatuto de prática estética. [42] Como adverte Suely Rolnik, colaboradora de Félix Guattari, ao falar do trabalho da artista brasileira Lygia Clark, esse caráter terapêutico não entra em contradição com a dimensão estética da obra, ressalta, ao contrário, que a possibilidade de transformação psicológica ou política surge precisamente de sua condição estética. [43]

Em Public Cervix Announcement, Sprinkle mostra um diagrama daquilo que o discurso médico denomina como “o sistema reprodutivo e sexual feminino” (ovários, útero, colo do útero e trompas de Falópio). Transportando essa cartografia médica em direção ao seu corpo, ela introduz um espéculo em sua vagina e convida o público a observar o seu útero com a ajuda de uma lanterna. Não é que a sexualidade seja vista de forma desprivatizada ao adquirir o estatuto de espetáculo teatral, mas que a condição privada da sexualidade aparece aqui como um efeito de ocultamento e naturalização dos processos teatrais, técnicos e espetaculares que a produzem. Esse gesto desvirtua o espaço, organizando-o como um teatro anatômico no qual o espectador se transforma também num sujeito confessional e objeto de escrutínio público: “forma-se rapidamente uma fila”, explica Sprinkle, “parecida com beatos que receberão a comunhão ou com crianças que esperam para ver o Papai Noel. Cada pessoa pode olhar para dentro de mim”.

Annie Sprinkle, Public Cervix Announcement, de Post-Post Porn Modernist, 1990-93

“Eu lhes dou um microfone e estimulo que expressem as suas impressões.” [44] A segunda virada ocorrerá com a inclusão do espectador no espaço performativo, fazendo com que o público tome consciência de sua participação no “dispositivo pornográfico”: “Vou para a cama e faço poses estereotipadas de pin-up, enquanto convido o público a deitar-se na cama comigo e a tirar fotografias.” [45] Enquanto um espectador observa através do espéculo e fala, outro espectador grava a cena e assim segue sucessivamente. Estratégias similares de transformação e crítica dos limites políticos do espaço público aparecerão no filme Herstory of Porn: Reel to Real (1999), nas intervenções públicas dos grupos ativistas pró-sexo COYOTE ou PONY, nos quais Sprinkle participa, ou em sua obra posterior realizada em colaboração com Elizabeth M. Stephens [46].

Diante da interpretação mais ampla que busca retroceder a performance (o evento de sua realização) ao corpo da artista, críticas feministas como Amelia Jones ou Peggy Phelan insistem em destacar a dimensão representativa e, portanto, mediada do corpo na performance. Como sugere Amelia Jones a respeito de Interior Scroll, obra (de igual maneira não tão distante de Public Cervix Announcement) na qual Carolee Schneemann tira um rolo de sua vagina, “ter contato físico direto com uma artista que puxa um pergaminho do canal vaginal não garante ‘conhecimento’ da subjetividade nem da intencionalidade dela, assim como olhar um filme ou uma imagem dessa atividade, ou olhar para uma pintura que tenha sido feita como resultado de tal ação.” [47] No caso de Annie Sprinkle, a performance ganha existência no espaço relacional que se estabelece entre o corpo e suas técnicas de publicação (teatralização, registro, codificação). Assim, por exemplo, em Public Cervix Announcement não se trata única e literalmente de ver o útero de Annie Sprinkle, mas sim de fazer com que esse espaço público (com suas leis de acesso, gênero, visibilidade e discurso) se estenda para além dos limites impostos pela divisão tradicional entre privado e público, entre pornográfico e não pornográfico, entre normal e patológico. O evento performativo não se produz no corpo de Sprinkle, mas sim no agenciamento que se estabelece entre este e o olhar público, sempre mediado por tecnologias (espéculo, câmera, vídeo etc.) e regulado por uma série de convenções.

Multiplicada por dispositivos técnicos de registro, codificação, reprodução e distribuição, Public Cervix Announcement circula hoje entre centenas de imagens (pornográficas ou não) da vagina de Annie Sprinkle, criando um espaço público de conflito e contestação no qual representações múltiplas e diferentes discursos competem (naquilo que Marla Carlson denomina como “a pluralidade de comunidades linguísticas em que se opera” [48]) por produzir com aquilo que Foucault chama de “ficções do sexo”: “Creio que mais de 25 mil pessoas já viram meu útero às vezes rosado, às vezes ovulando, outras vezes sangrando. Já não costumo fazer esta performance, mas não se desespere. Se ainda deseja ver meu útero, você pode acessar a página virtual www.heck.com/annie.” [49]

O resultado dessa confrontação é a produção de um novo tipo de espaço, nem privado nem público, poderíamos dizer que se trata de um espaço pós-pornográfico (pós-privado e pós-público) no qual são manifestados os dispositivos políticos que nos constituem como corpos sexuais e genderizados.

NOTAS

[1] Nota da Tradução: Para a presente tradução, decidimos manter a expressão no idioma original, uma vez que a sua tradução para o português não expressa o caráter metafórico concebido pelo autor. Em espanhol, a palavra “zorra” quer dizer tanto “raposa” (no sentido animalesco do termo) quanto “puta”.

[2] Ver em: NEGRI, Antonio. “Maquiavelo y Althusser”. In: ALTHUSSER, Louis. Maquiavelo y Nosotros. Madrid: Akal, 2004, p. 14-15.

[3] Ver em: COLOMINA, Beatriz (ed.). Sexuality & Space. Nova York: Princeton Architectural Press, 1992; AGREST, Diana; CONWAY, Patricia; WEISMAN, Leslie Kanes (eds.). The Sex of Architecture. Nova York: Harry N. Abrams, 1996; WIGLEY, Mark. White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture. Cambridge: MIT Press, 1996; RENDELL, Jane; PENNER, Barbara; BARDEN, Iain (eds.). Gender Space Architecture: An Interdisciplinary Introduction. Londres: Routledge, 2000.

[4] Um dos ensaios que hoje poderíamos chamar de “cartografias queer” é o publicado por Michael Moon, Eve K. Sedgwick, Benjamin Gianni e Scott Weir em “Queers in (Single-Family) Space” (Assemblage, n. 24, agosto de 1994, p. 30-37) coincidindo com a exposição Queer Space: Storefront for Art and Architecture celebrada em Nova York (junho-julho de 1994). Ver também em: BETSKY, Aaron. Queer Space: Architecture and Same-Sex Desire. Nova York: William Morrow & Co., 1997; REED, Christopher. Bloomsbury Rooms: Modernism, Subculture, and Domesticity. New Haven: Yale University Press, 2004; SANDERS, Joel (ed.). Stud: Architectures of Masculinity. Nova York: Princeton Architectural Press, 1996; CRIMP, Douglas (ed.). AIDS: Cultural Analysis, Cultural Activism. Cambridge: MIT Press, 1988; CORTÉS, José Miguel G. Políticas del Espacio. Arquitectura, Género y Control Social. Barcelona: Ediciones ACTAR, 2006.

[5] Algumas críticas para esse tipo de cartografia gay a partir de perspectivas lésbicas, transgêneros e transexuais serão o trabalho fundador de Sally Munt intitulado “The Lesbian Flâneur” [In: BELL, David; VALENTINE, Gill (eds.). Mapping Desire: Geographies of Sexualities. Londres: Routledge, 1995]; PROBYN, Elspeth. “Lesbians in Space. Gender, Sex and the Structure of Missing”. (In: Gender, Place & Culture. A Journal of Feminist Geography, n. 1, vol. 2, 1995, p. 77-84); e o mais recente: BONNEVIER, Katarina. Behind Straight Curtains: Towards a Queer Feminist Theory of Architecture. Estocolmo: Axl Books, 2007. Sobre a cultura transgênero e transexual ver, por exemplo: NAMASTE, Viviane. Invisible Lives: The Erasure of Transsexual and Transgendered People. Chicago: Chicago University Press, 2000; HALBERSTAM, Judith “Jack”; VOLCANO, Del LaGrace. The Drag King Book. Londres: Serpent’s Tail, 1999; HALBERSTAM, Judith “Jack”. In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives. Nova York: New York University Press, 2005.

[6] BETSKY, Aaron, op. cit., p. 5.

[7] Ibidem.

[8] CORTÉS, José Miguel G., op. cit., p. 162-163.

[9] DEUTSCHE, Rosalyn. “Agoraphobia”. In: Evictions: Art and Spatial Politics. Cambridge/Massachusetts: MIT Press, 1996.

[10] CRIMP, Douglas. “Performance: Subjectivity as Aesthetic Construction?”. Ciclo de conferências Ideas Recibidas. Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Documentação Oral. MP3. Ver em: <http://macba.es/es/douglas-crimp->.

[11] A obra de Carmela García Chicas deseos y ficción (1998), na qual são representadas mulheres em espaços públicos, aparece nessa análise como uma exceção que confirma a regra da dificuldade ou modifica a tendência topofóbica das lésbicas.

[12] DELEUZE, Gilles. “Écrivain, non: Un Nouveau Cartographe”. Critique, n. 343, 1975, p. 1223. Esse artigo foi reimpresso numa resumida e revisada forma em “Um Novo Cartógrafo (‘Vigiar e Punir’)”. In: Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005.

[13] Ver em: SASSO, Robert; VILLANI (dir.). Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. Paris: Vrin, 2003, p. 107.

[14] GUATTARI, Félix. Cartographies Schizoanalytiques. Paris: Galilée, 1989.

[15] Ibidem, p. 9.

[16] Ibidem, p. 11.

[17] FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1: A Vontade de Saber. São Paulo: Paz e Terra, 2014, p. 40-41.

[18] Ibidem, p. 51.

[19] Idem. Os Anormais: Curso no Collège de France. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

[20] Este argumento é desenvolvido a partir da análise literária em: SEDGWICK, Eve K. Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. Nova York: Columbia University Press, 1985.

[21] SEDGWICK, Eve K. Touching Feeling: Affect, Pedagogy, Performativity. Durham: Duke University Press, 2003, p. 6-7.

[22] Ibidem, p. 9.

[23] Ver em: DIDI-HUBERMAN, Georges. Invenção da Histeria: Charcot e A Iconografia Fotográfica da Salpêtrière. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.

[24] O termo flâneur (originário do verbo francês “flâner”, passear) foi introduzido por Charles Baudelaire no final do século XIX para nomear o novo transeunte da cidade moderna e seu modo de experimentar o espaço urbano.

[25] BENJAMIN, Walter. Écrits Français. Coleção Folio Essais, n. 418. Paris: Gallimard, 1991, p. 390.

[26] É assim que Sprinkle se autodenomina em sua biografia. Ver em: SPRINKLE, Annie. Post-porn Modernist: My 25 Years as a Multi-media Whore. São Francisco: Cleis Press, 1998.

[27] Ver sobre esta relação constitutiva entre fazer e desfazer a identidade em: BUTLER, Judith. Deshacer el Género. Barcelona: Paidós, 2006.

[28] SPRINKLE, Annie, op. cit., p. 24-25.

[29] BOZELKA, Kevin John. “An Interview with Peter Lehman and Linda Williams”. The Velvet Light Trap, n. 59, inverno de 2007, p. 62-68.

[30] WILLIAMS, Linda. Hard Core: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”. Berkeley: University of California Press, 1999, p. 299.

[31] Ver em: NANCY, Jean-Luc. L’Intrus. Paris: Galilée, 2000.

[32] O Sprinkle Report não era na realidade uma revista (não existem os três primeiros números), mas sim uma publicação crítica escrita por uma atriz pornô que parodiava o “The Hite Report”, estudo psicossociológico sobre a sexualidade feminina publicado em 1976. Ver em: A. Sprinkle, op. cit., p. 57.

[33] Um trabalho semelhante, cujas conotações pós-pornográficas não são às vezes suficientemente destacadas, é o de Itziar Okariz, “Mear en espacios Públicos y Privados”, 2001-2006.

[34] Esta série foi censurada nos Estados Unidos por motivos de “obscenidade e sodomia”, sendo que Annie Sprinkle e Willem de Ridder foram presos durante quarenta e oito horas.

[35] Ver em: RUBIN, Gayle. “The Catacombs: A Temple of the Butthole”. In: THOMPSON, Mark (ed.). Leatherfolk: Radical Sex, People, Politics, and Practice. Boston: Alyson Publications, 1991, p. 119-141.

[36] Este lugar também se converterá no primeiro cenário cinematográfico e fotográfico do filme Crusing (com Al Pacino) e depois será cenário de algumas fotografias do livro Sex, de Madonna.

[37] ACCONCI, Vito. “Making Public. The Writing and Reading of Public Space” (1993). In: BOVIER, Lionel; PERRET, Mai-Thu (eds.). Hétérotopies / Heterotopias. Genebra: JRP Editions, 2000.

[38] Ibidem, p. 160.

[39] Ibidem, p. 118.

[40] CRIMP, Douglas. “The Photographic Activity of Postmodernism”. In: BURTON, Johanna (ed.). October Files #6: Cindy Sherman. Cambridge: MIT Press, 2006, p. 35.

[41] Um dos antecedentes desses laboratórios de gênero era a escola de travestismo criada pela colaboradora de Annie Sprinkle, Veronica Vera. Ver em: VERA, Veronica. Miss Vera’s Finishing School For Boys Who Want To Be Girls – Tips, Tales and Teachings from the Dean of the World’s First Cross-Dressing Academy. Nova York: Main Street Books, 1997.

[42] Dominique Baqué, por exemplo, chega a perguntar se existe um interesse artístico nesse trabalho de Sprinkle. Ver em: BAQUÉ, Dominique. Mauvais Genre(s): Erotisme, Pornographie, Art Contemporain. Paris: Éditions du Regard, 2002, p. 93-94.

[43] Ver em: ROLNIK, Suely, “El arte cura?”. Cuadernos Portátiles. Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 2001, p. 9-10.

[44] SPRINKLE, Anie, op. cit., p. 165.

[45] Ibidem, p. 153.

[46] Ver em: <http://loveartlab.ucsc.edu>.

[47] JONES, Amelia. “‘Presença’ in Absentia: A Experiência da Performance como Documentação”. eRevista Performatus, Inhumas, ano 1, n. 6, set. 2013, p. 9.

[48] CARLSON, Marla. “Performative Pornography: Annie Sprinkle reads her Movies”. Text and Performance Quarterly, n. 19, jul. 1999, p. 239.

[49] SPRINKLE, Annie, op. cit., p. 166. Nota da Tradução: o site referido pela artista não se encontra mais disponível, mas é possível verificar seu útero em: <http://anniesprinkle.org/a-public-cervix-anouncement/>.

PARA CITAR ESTA PUBLICAÇÃO

PRECIADO, Paul B. “Cartografias ‘Queer’: O ‘Flâneur’ Perverso, A Lésbica Topofóbica e A Puta Multicartográfica, Ou Como Fazer uma Cartografia ‘Zorra’ com Annie Sprinkle”. Trad. de Davi Giordano e Helder Thiago Maia. eRevista Performatus, Inhumas, ano 5, n. 17, jan. 2017. ISSN: 2316-8102.

Tradução do espanhol para o português de Davi Giordano e Helder Thiago Maia

Revisão de Conteúdo de Hilda de Paulo

Revisão ortográfica de Marcio Honorio de Godoy

Edição de Hilda de Paulo

© 2017 eRevista Performatus e o autor

Texto completo: PDF