Marina Abramović e Ulay, Relation in Space. Performance realizada na Bienal de Veneza, Giudecca, Veneza, Itália, 1976. Fotografia de Jaap de Graaf. © Marina Abramović. Cortesia de Marina Abramović Archive e Sean Kelly Gallery

Eu não tinha nem três anos, morava na região central do estado da Carolina do Norte (EUA), quando Carolee Schneemann apresentou a performance Meat Joy no Festival de Expressão Livre em Paris, em 1964; tinha três anos quando Yoko Ono fez Cut Piece, em Kyoto; oito anos quando Vito Acconci fez seu Push-Ups, na areia de Jones Beach, e Barbara T. Smith deu início à sua exploração de experiências corporais com sua performance Ritual Meal, em Los Angeles; nove anos quando Adrian Piper desfilou pelas ruas de Nova York, mostrando-se repulsiva na série Catalysis; dez anos quando Valie Export rolou sobre vidro em Eros/Ion, em Frankfurt; doze anos, em 1973, quando, em Milão, Gina Pane cortou o próprio braço para fazer rosas de sangue jorrarem (Sentimental Action); quinze anos (ainda na Carolina do Norte, completamente alheia a qualquer feito mundial), quando Marina Abramović e Ulay colidiram um contra o outro em Relation in Space, na Bienal de Veneza, em 1976. Eu tinha trinta anos – em 1991 – quando comecei a estudar performance ou body art [2] desse período explosivo e importante, inteiramente por meio da documentação existente.

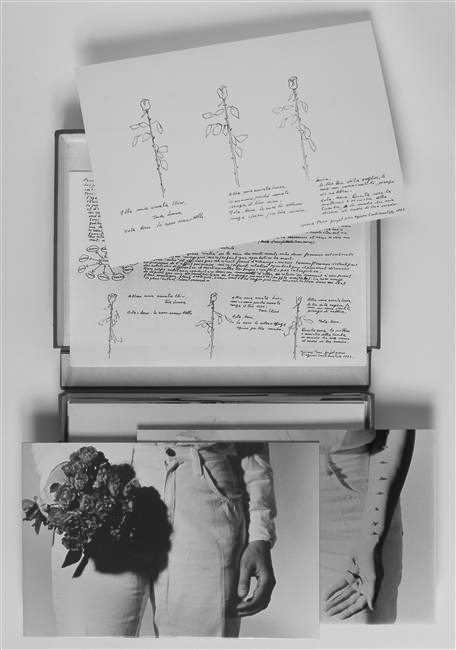

Gina Pane, Sentimental Action, 1973

Estou em posição levemente desconfortável, mas também invejável, de ter sido incluída, com generosidade, nesta edição especial [Nota da Tradução: a edição especial que Amelia Jones menciona é: Performance Art: (Some) Theory and (Selected) Practice at the End of This Century, Art Journal, vol. 56, n. 4, 1997]. Apresentada, nas palavras do editor, como uma espécie de história oral, a edição se baseia na premissa de que é necessário estar lá – de corpo presente, aliás – para entender a história direito. Pediram a mim que fornecesse uma contranarrativa ao escrever sobre a “problemática de uma pessoa da minha idade fazendo trabalhos a respeito de performances que você não viu [pessoalmente]”. Esta premissa me força a deixar claro: por não ter estado presente, eu abordo as body artworks por meio de seus vestígios fotográficos, textuais, orais, em vídeo e/ou filme. Eu gostaria de argumentar, no entanto, que os problemas suscitados pela minha ausência (pelo fato de eu não ter estado lá) são amplamente logísticos, e não éticos ou hermenêuticos. Isto é, ao passo que a experiência de olhar uma fotografia e ler um texto é claramente diferente daquela de estar sentada em uma salinha, assistindo a um artista fazer uma performance, e também não tem relação privilegiada com a “verdade” histórica da performance (falarei mais sobre isso adiante).

Fui acusada, por um lado (por historiadores de arte), de não me importar o suficiente com “o arquivo” e com a intenção artística (por que eu não “conheci” Acconci antes de escrever sobre sua obra, para poder ter acesso “privilegiado” a suas intenções?) e, por outro (pelos artistas), de não colocar suas necessidades ou intenções percebidas acima da minha própria intuição e reação. Pelo menos para mim, pessoalmente, considero que seja impossível, depois de conhecer alguém, ter qualquer noção de clareza a respeito de seu trabalho, do ponto de vista histórico (quer dizer, o significado que pode ter adquirido em seus contextos original e subsequente). Uma vez que conheço bem o artista, sou capaz de escrever a respeito dele de maneiras reveladoras (assim espero), mas cheias de sentimentos e conflitos pessoais (talvez de modo útil, talvez não) que envolvem o artista como amigo (ou não, como pode ser o caso). Além do mais, como observei, tais relacionamentos – principalmente quando não são positivos – aumentam as dificuldades logísticas de escrever e publicar sobre o trabalho. Os problemas logísticos são muitos: obter a documentação disponível; conseguir fotos para estudar e reproduzir sem acabar com a própria conta de um banco pequeno; escrever sobre o trabalho sem se encurralar nas ideias geralmente fascinantes, mas às vezes com a capacidade de desviar a atenção intelectual e emocional em relação ao assunto da obra e assim por diante.

A minha premissa aqui, como tem sido em outros lugares, é que não existe possibilidade de haver uma relação sem mediação a qualquer tipo de produto cultural, inclusive a body art. Apesar de eu respeitar a especificidade de conhecimentos obtidos a partir da participação em uma situação de performance ao vivo, vou argumentar aqui que essa especificidade não deveria ser privilegiada em detrimento à especificidade de conhecimentos que se desenvolvem em relação aos vestígios documentais de um evento desse. Ao passo que a situação ao vivo pode propiciar as relações fenomenológicas do envolvimento carne-a-carne, a troca documental (espectador/leitor <−> documento) é igualmente intersubjetiva. De qualquer maneira, o público do trabalho talvez não saiba muito ou praticamente nada a respeito de quem é o performer, por que faz performance e qual, por consequência, é sua “intenção” de significado para essa performance. De todo modo, a plateia pode ter uma apreensão profunda do contexto histórico, político, social e pessoal de uma performance específica. Já o espectador de uma performance ao vivo pode aparentemente ter certas vantagens na compreensão desse contexto, em certo nível, pode achar mais difícil compreender as histórias/narrativas/processos que experimenta até mais tarde, quando pode olhar para trás e avaliar tudo com distanciamento (o mesmo pode ser dito a respeito do performer em si). Como sei em relação à minha própria experiência com performances “reais” em geral e, especificamente, ao vivo em anos recentes, estas, com frequência, ganham mais sentido quando reavaliadas anos depois; é difícil identificar padrões históricos enquanto se está envolvida nelas. Nós “inventamos” estes padrões ao juntar o passado em uma imagem possível de ser administrada, em retrospecto.

Vou delinear a problemática de experimentar a performance ou body art de uma distância histórica por meio de uma série de estudos de casos, que serão entremeados por uma discussão ontológica a respeito da performance ou body art. Todo este material forma a espinha dorsal do meu livro Body Art/Performing the Subject [Nota da Tradução: na época em que esse texto foi escrito, o livro ainda não tinha sido lançado], que argumenta que a body art suscita a mudança radical em subjetividade do modo modernista para o pós-modernista. Usando um pós-estruturalismo feminista informado pela fenomenologia, meu argumento se baseia na leitura dessa subjetividade transfigurada por meio das obras em si (especificamente: as obras como vestígios documentais, e isso vale também para os eventos que presenciei “em pessoa”; vejo estes por meio da tela da memória, e eles se tornam documentais por direito próprio). Entendo performances de body art como encenações das subjetividades dispersas, multiplicadas e específicas do fim da era capitalista, pós-colonial e pós-moderna: subjetividades cuja existência é reconhecida sempre já em relação ao mundo de outros objetos e sujeitos; subjetividades que sempre já são intersubjetivas assim como interobjetivas. [3] Especificamente, insisto que é precisamente a relação desses corpos/sujeitos com a documentação (ou, mais especificamente, com a representação) que aponta mais profundamente para o deslocamento da fantasia do sujeito modernista fixado, normativo e centrado, e, portanto, oferece um desafio mais dramático ao machismo, racismo, colonialismo, classicismo e heterossexualismo embutido nessa fantasia.

Caso de estudo 1: Interior Scroll, de Carolee Schneemann, 1975

Carolee Schneemann, Interior Scroll, 1975. Fotografia de Anthony McCall. Cortesia de Carolee Schneemann

Em Interior Scroll, apresentado pela primeira vez em 1975, Schneemann executou a performance pessoalmente em uma narrativa de prazer carregada de erotismo que vai contra a corrente do “olhar masculino” fetichista e escopofílico. Depois de cobrir o corpo e o rosto com pinceladas de tinta, Schneemann puxou uma longa e fina mola de papel da vagina (“como fita de telégrafo… linha prumo… o cordão umbilical e a língua”) [4], desenrolando-a para ler um texto narrativo para o público. Parte desse texto diz o seguinte: “Conheci um homem feliz, / um cineasta estruturalista… ele disse: nós temos orgulho de você / você é encantadora / mas não nos peça / para dar uma olhada nos seus filmes / …nós não podemos olhar para / a bagagem pessoal / a persistência dos sentimentos / a sensibilidade tátil”. [5] Por meio dessa ação, que estende uma “sensação fantástica em movimento” e “se origina junto (…) à persistência frágil da linha se movendo no espaço”, Schneemann integrou o interior ocluído do corpo feminino (com a vagina como “a câmara translúcida”) ao seu exterior móvel, recusando-se ao processo de fetichização, que requer que a mulher não exiba o fato de que a ela não faltam, mas que possui, os órgãos genitais, e que eles são não masculinos. [6]

O movimento garante a Schneemann a obtenção momentânea de subjetividade (que coexiste sem jeito com sua situação simultânea como figura de desejo). O corpo de performance, como Schneemann argumenta, “tem um valor que a representação de figuração estática não vai desempenhar”; a preocupação dela, como já disse, é destruir o efeito de distanciamento da prática modernista. [7] E, no entanto, como é que eu, que experimentei esse trabalho primeiro por meio de uma série de fotografias em preto e branco publicadas em More Than Meat Joy, de Schneemann, e depois por meio de um clipe curto nada satisfatório em uma compilação de vídeos do trabalho dela [8] – como é que eu posso falar de seu rompimento com os efeitos de transformar em fetiche, com o “retrato estático”? Eu “conheço” esse movimento por meio da sequência espasmódica de imagens, por meio do fragmento minúsculo de performance na fita de vídeo. Fico sentada, imóvel e quieta, e sinto o movimento pulsar de imagem a imagem, ao longo da superfície deslizante da fita magnética.

O sujeito feminino não é simplesmente uma “imagem” no cenário de Schneemann, mas uma subjetividade constituída com profundidade (e nunca totalmente coerente) no sentido fenomenológico, dinamicamente articulada em relação a outros (inclusive eu, aqui e agora, na minha cadeira), em um intercâmbio de negociação contínua de desejo e identificação. Schneemann interpreta o intercâmbio oscilatório entre sujeito e objetividade, entre a posição masculina do discurso falado e a posição feminina de ter alguém que fala com ela. Ao “falar” seu “falatório” já integrando a imagem de seu corpo (como objeto) com a ação de se fazer, Schneemann interpreta a ambivalência da identidade de gêneros – a fluidez das posições de “masculino” e “feminino”, sujeito e objeto, como vivemos o gênero na cultura pós-freudiana.

Havia (ou, aliás, há) algo mais “presente” do que Schneemann em sua subjetividade sexual aparentemente revelada em Interior Scroll? Será que eu seria capaz de experimentar sua subjetividade sexualizada com mais “verdade” se estivesse presente (para cheirar e sentir o calor de seu corpo)?

Uma das maiores questões conceituais e teóricas exaltadas pela body art como performance (que, dessa maneira, entre outras, está ligada de perto a movimentos contemporâneos de Minimalismo e Conceitualismo) é a ontologia do “objeto” de arte. Relatos mais primordiais dessas práticas faziam alegações heroicas para o status da performance como a única forma de arte capaz de garantir a presença do artista. Assim, em 1975, Ira Licht proclamou, com triunfo, que trabalhos com o corpo eliminam as mídias “intermediárias” da pintura e da escultura “para entregar (…) informação diretamente entre a transformação”. [9] E, no início da década de 1970, Rosemary Mayer afirmou que a body art era reflexo direto das experiências de vida do artista, ao passo que Cindy Nemser descreveu o “objetivo primordial da body art” como “unir o self subjetivo e objetivo como entidade integrada”, que então é presumidamente experimentada de maneira direta pela plateia. [10] Mais recentemente, Catherine Elwes argumentou que a performance art “oferece às mulheres um veículo único para estabelecer aquele acesso direto e sem mediação [com o público]. Performance tem a ver com a presença em ‘vida real’ da artista. (…) Ela é ao mesmo tempo significante e aquilo que é significado. Nada se coloca entre espectador e performer.” [11]

Já deixei claro que rejeito especificamente tais concepções de body art ou performance como entrega sem mediação do corpo (e, implicitamente, do self) do artista ao espectador. A historiadora de arte Kathy O’Dell argumentou de modo incisivo que, precisamente, ao usar o corpo como material primário, artistas da body art ou da performance art exaltam, assim, o “status de representação” de uma obra em vez de confirmar sua prioridade ontológica. Os aspectos representacionais desse trabalho – seu “jogo dentro da arena do simbólico” e, eu adicionaria, sua dependência da documentação para atingir status simbólico no âmbito da cultura – expõem a impossibilidade de atingir conhecimento completo do self por meio da proximidade corporal. A body art, finalmente, mostra que o corpo nunca pode “ser conhecido ‘puramente’ como um todo de carne totalizável que repousa fora da arena do simbólico”. [12] Ter contato físico direto com uma artista que puxa um pergaminho do canal vaginal não garante “conhecimento” da subjetividade nem da intencionalidade dela, assim como olhar um filme ou uma imagem dessa atividade, ou olhar para uma pintura que tenha sido feita como resultado de tal ação.

A body art, por meio de seu próprio aspecto performático e do seu desvelamento do corpo do artista, traz à superfície a insuficiência e a incoerência do corpo-como-sujeito e sua incapacidade de se entregar completamente (seja ao sujeito-na-performance em si ou para aquele que se relaciona com esse corpo). Talvez mais pontual do que as observações sugestivas de O’Dell, seja a insistência de Peggy Phelan sobre a maneira como o corpo-em-performance exibe sua própria falta:

A performance usa o corpo do performer para um questionar da incapacidade de se garantir uma relação entre a subjetividade e o corpo em si; a performance utiliza o corpo para enquadrar uma ausência do Ser prometido pelo (e através do) corpo – aquilo que não pode tornar-se aparente sem a participação de um suplemento. (…) A performance marca o corpo em si como perda. (…) Para a espectadora, o espetáculo performativo é, em si, uma projeção da trama na qual o seu próprio desejo tem lugar. [13]

Portanto, é possível dizer que a body art desloca a suposição modernista da plenitude autoral (em que o autor, cujo corpo está velado, mas, ainda assim, é masculino de maneira implícita, é considerado como sendo instado pela obra de arte e vice-versa). [14] A body art alardeia o corpo em si como perda ou falta: quer dizer, como uma falta fundamental de autossuficiência (afirmada por Elwes et al.) que iria garantir sua plenitude como depósito imediato do caráter do self. O corpo “único” do artista na body artwork só tem significado em virtude de sua contextualização no âmbito dos códigos de identidade que se acumulam no corpo e no nome do artista. Assim, esse corpo não é autossuficiente em seu significado, mas depende não apenas de um contexto autoral de “assinatura” como também de um contexto receptivo em que o intérprete ou espectador pode interagir com esse corpo. Quando compreendido em seu caráter completo de ter fim aberto, a performance ao vivo comete esta contingência, a intersubjetividade do intercâmbio interpretativo, altamente pronunciado e óbvio, já que é possível interferir nas ações do corpo e ele pode ser realinhado de acordo com os corpos/sujeitos da plateia no registro da ação em si; documentos do corpo-na-performance são, no entanto, da mesma maneira contingentes no ponto em que o significado que se acumula a essa ação e ao corpo-na-performance depende totalmente das maneiras em que a imagem é contextualizada e interpretada.

Aparentemente, atuando como “suplemento” para o “verdadeiro” corpo do artista-na-performance, a fotografia do evento de body art ou de performance poderia, aliás, ser considerada exposição do corpo em si tanto como suplementar como a “prova” visível do self e seu prolongamento sem fim. O suplemento, como Jacques Derrida argumentou de maneira provocadora, é uma “ameaça apavorante” em sua indicação de ausência e falta, mas também “a primeira proteção, e a mais segura (…) contra essa mesma ameaça. É por isso que não se pode abrir mão dele”. [15] A sequência de suplementos iniciada pelo projeto da body art – o corpo “em si”, a narrativa falada, o vídeo e outros visuais no âmbito da peça, o vídeo, filme, fotografia e texto que a documentam para a posteridade – anuncia a necessidade de “uma corrente infinita, multiplicando de maneira inelutável as mediações suplementares que produzem a noção da coisa exata que adiam: a miragem da coisa em si, da presença imediata, ou da percepção originária. O imediatismo é derivado. (…) O jogo de substituição preenche e marca uma falta determinada.” Derrida observa que “o processo indefinido de ser suplementar sempre já possui presença infiltrada, sempre já inscrita ali no espaço de repetição e de separação do self.” [16]

A ideia de Derrida explica a posição equívoca do corpo no discurso artístico modernista e pós-modernista. No âmbito da lógica modernista do formalismo, o corpo do artista e o do intérprete – em sua impureza – deve estar velado, com seu caráter suplementar escondido da vista. O formalista insiste no “desinteresse” de suas interpretações, e esse desinteresse exige relação pura entre o objeto de arte e seu suposto significado inerente (embutido em sua “forma”, a ser escavado pelo intérprete perspicaz). O caráter suplementar do corpo corrompe essa lógica. Para pós-modernistas emergentes, como Nemser e Elwes, que desejam privilegiar a performance ou body art como antiformalista em sua convergência de arte e vida, em sua entrega do corpo/sujeito do artista diretamente para o espectador, o corpo deve ser uma reflexão sem intermediário do self cuja presença garante a qualidade de “redenção” da arte como ativismo. Eu argumento no meu livro sobre body art, no entanto, que as práticas de body art são anti ou pós-modernistas de maneira inequívoca e certamente não são garantia de presença. Diferentemente do modernismo formalista, que vela o corpo do artista para ocultar seu caráter suplementar (tal que sua transcendência – sua masculinidade – parece óbvia e natural), [17] as performances de body art exacerbam o caráter suplementar do corpo e o papel de representação ao momentaneamente garantir seus significados por meio de códigos visíveis que assinalam gênero, etnia e outros marcadores sociais.

Caso de estudo 2: Fotografias de autorretrato de Yayoi Kusama, c. 1960

Yayoi Kusama, Sex Obsession Food Obsession Macaroni Infinity Nets & Kusama, 1962. Fotografia de Hal Reiff

Ali está ela, fazendo-se de pin-up em uma de suas paisagens vertiginosas de maçanetas fálicas (mulher-como-falo encontra o falo-como-sinal-de-privilégio-masculino): nua, com maquiagem pesada em estilo da década de 1960, ela usa sapatos de salto alto, cabelo preto comprido e bolinhas cobrindo sua pele desnuda. Como Kris Kuramitsu argumentou, esta fotografia “é uma das muitas que realçam o corpo nu, asiático e feminino [de Kusama]. Estas fotografias, e a persona cultivada/que foi cultivada por elas é aquilo que produz a avaliação geralmente concisa [no discurso da arte] da ‘problemática’ de Kusama”. [18]

Kusama brinca com sua “estranheza dupla” [19] perante a cultura norte-americana: ela demonstra contraste racial e sexual em relação à concepção normativa do artista como homem euro-americano (branco). Em vez de velar o “fato” de suas diferenças (aparentemente confirmadas de modo irrefutável pela evidência visível registrada por seu corpo), Kusama o exacerbou. (De maneira intencional? Será que eu “saberia” se estivesse presente a suas “performances” públicas do self?) Em um retrato dos artistas que participaram da exposição Nul, em 1965, no Museu Stedelijk, em Amsterdã, Kusama se destaca como uma ferida aberta: lá está ela, na frente e no meio, entre um grupo previsível de quase só homens euro-americanos brancos (vestidos com ternos) – seu corpo minúsculo envolto por um quimono de seda branca. [20]

Será que eu sou um objeto? Será que sou um sujeito? Kusama continua colocando essas questões das maneiras mais diretas e perturbadoras, posando a si mesma em 1993, vestida com um pano de bolinhas em um piso de bolinhas na frente de um espelho que reflete uma parede de bolinhas (sua instalação Mirror Room and Self-Obliteration). Agora, sua pose e vestimenta a afastam de nós, a camuflagem a transpõe para o domínio da invisibilidade potencial (“autoanulação”). Ela ainda não é capaz de decidir se quer se proclamar como celebridade ou como pin-up (objeto dos nossos desejos) ou como artista (mestre da intencionalidade). De qualquer modo, sua “performance” se dá como representação (a exemplo de Warhol, ela se atém ao papel da documentação para garantir a posição do artista como objeto adorado dos desejos do mundo da arte); ela compreende a “retórica da pose” e sua ressonância específica para mulheres e pessoas que não sejam brancas. As imagens de Kusama estão profundamente encravadas na estrutura discursiva de ideias que informam seu trabalho que é sua “função autor”. [21]

Em vez de confirmar a coerência ontológica do corpo-como-presença, a body art se aprofunda na documentação, confirmando – até exacerbando – o caráter suplementar do corpo em si. Como é previsível, apesar de muitos terem se fiado na fotografia especificamente como “prova” do fato de que uma determinada ação se deu ou como objeto negociável a ser alçado à altura formalista de uma fotografia “de arte”, na verdade tal dependência se baseia em sistemas de crença semelhantes para aqueles que sublinham a crença na “presença” do corpo-na-performance. Kristine Stiles expôs com brilhantismo, em sua crítica ao livro de Henry Sayre, The Object of Performance, os perigos de usar a fotografia de um evento de performance como “prova”. Sayre abre seu primeiro capítulo com a história, hoje mítica, da automutilação suicida do próprio pênis executada por Rudolf Schwarzkogler, em 1966, uma história baseada na circulação de diversos “documentos” mostrando um torso masculino com o pênis envolto em ataduras (uma lâmina de barbear largada ao lado). Stiles, que pesquisou o artista primariamente, observa que a fotografia, aliás, não é nem de Schwarzkogler, mas, sim, de outro artista (Heinz Cibulka), que posou para o ritual de castração totalmente artificial de Schwarzkogler. [22]

O desejo de Sayre para que essa fotografia esteja vinculada a algum evento anterior “real” (em termos de Barthes, o ter estado presente de um sujeito específico e de uma ação específica) [23] faz com que ele ignore aquilo que Stiles descreve como “a contingência do documento não apenas a uma ação anterior, mas também à construção de um espaço completamente fictício”. [24] É exatamente dessa contingência que o livro de Sayre tenta tratar por meio de seu argumento de que a mudança marcada pela performance e pela body art é a do “local da presença” de “objeto da arte ao público da arte, do textual ou plástico ao experimental”. [25] A fixação de Sayre na “presença”, ainda quando ele reconhece seu novo ato de recepção desestabilizador, informa sua crença inquestionável na fotografia da performance como “verdade”.

Rosalind Krauss reconheceu a reciprocidade filosófica da fotografia e da performance, situando as duas como tipos diferentes de indexação. Como índice, ambas se esforçam em “substituir o registro da simples presença física pela linguagem mais articulada das convenções estéticas”. [26] E, no entanto, eu reforçaria, em sua incapacidade de “ir além” da contingência de códigos estéticos, tanto a performance quanto a fotografia anunciam o caráter suplementar do índice em si. A apresentação do self – na performance, na fotografia, no filme ou no vídeo – exige o caráter suplementar mútuo do corpo e do sujeito (o corpo, como “objeto” material no mundo, parece confirmar a “presença” do sujeito; o sujeito dá ao corpo sua importância como “humano”), assim como a performance ou body art e o documento fotográfico. (O evento de body art precisa da fotografia para confirmar que aconteceu; a fotografia precisa do evento de body art como “âncora” ontológica de seu caráter de índice.)

Caso de estudo 3: Annie Sprinkle, Post-Post Porn Modernist, 1990-1993

Annie Sprinkle, “The Public Cervix Announcement”, de Post Post Porn Modernist, 1990-93

Eis aqui uma performance que eu vi de corpo presente. Será que eu tenho algum acesso especial ao seu significado ou será que fiquei alternadamente distanciada de/seduzida por seus efeitos incorporados da mesma maneira que ficaria por meio de sua documentação? (Observação: eu também infundo esta peça, em outras versões, na minha memória, por meio do exame de fotografias, slides, fitas de vídeo e em conversas com a artista.)

Trabalhadora da indústria do sexo, Annie Sprinkle passou para o mundo da arte com sua participação, em 1985, em Deep Inside Porn Stars, uma performance na Franklin Furnace, em Nova York. [27] Desde então, ela fez performances em locais de arte como puta/performer transformada em artista/performer, todavia com “clientes” a quem seduz e dá prazer; um dos efeitos da fusão de Sprinkle de “trabalho com sexo” com “trabalho com arte” é o desmoronamento das distinções de classe (de puta/atriz pornô de classe baixa ao cachê cultural de artista). Ela também transformou sua carreira pornográfica no cinema, passando para a produção de vídeos de autoajuda/“arte” sobre prazer feminino transexual. [28] O trabalho de Sprinkle é todo sobre mediação. (Talvez isso seja de se esperar de alguém que oferece seu corpo com regularidade nos mercados de arte e pornografia; o corpo/self é “dado” de maneira mais direta e, no entanto, nunca realmente está “lá”.)

O ato de performance mais incendiário de Sprinkle faz parte de sua performance Post-Post Porn Modernist; desenvolvida e executada ao longo dos vários últimos anos, a peça inclui diversos segmentos narrativos diferentes. O momento mais explosivo ocorre quando Sprinkle exibe sua genitália para a plateia: abre o canal vaginal com um espéculo e convida os espectadores a se aproximarem para dar uma olhada, aceitando fotografia e filmagem de vídeo. (Parece que é precisamente por meio de tais atos de tecnovoyeurismo que Sprinkle é capaz de experimentar sua própria autoexibição.) Entregando a cada espectador uma lanterna para iluminar o continente escuro do sexo feminino, Sprinkle interage com as pessoas que vão passando.

Retornando à autoexposição de Schneemann do sexo feminino, esse momento de exibição explode a relação de voyeurismo convencional que informa a estética (em que o corpo feminino é representado como um objeto “desprovido” do desejo masculino de olhar). Não apenas o sexo feminino é exibido de maneira geral – sua “ausência” negada; também a genitália feminina interna é colocada à vista, incluindo aquilo que é paradoxalmente invisível, impossível de localizar, o ponto G (um local importante para o prazer feminino). A porção de olhar a genitália da performance de Sprinkle, nos termos de Lynda Nead, também destrói os mecanismos de contenção da estética: como obscenidade, a apresentação de Sprinkle “comove e excita o espectador em vez de causar calma e compleição”. [29]

Ou será que “excita”? Sprinkle certamente sabe dar prazer para seu público/clientela. Ela foi treinada profissionalmente para fazer isso. É difícil, aliás, olhar para a genitália de Sprinkle de maneira inequivocamente autorreafirmadora (fingir possuir um olhar de desejo sem mediação e dominante). O sexo de Sprinkle retribui o olhar: o sujeito da exposição é confrontado pelo “olho”/“eu” do sexo feminino.

Este “olho”/“eu” é totalmente contingente, independentemente de eu o ver “em pessoa” ou “na página”. Ele opera como/por meio de representação. Para o corpo de Sprinkle, nessa cena específica destilada aos órgãos de seu sexo, é a imagem de Sprinkle como sujeito de atuação. Não estou mais próxima de “conhecer” a verdade de Sprinkle por tê-la visto e falado com ela do que estaria se isso não tivesse acontecido: Ela se (re)apresenta para mim enquanto eu me sustento em uma posição de desejo. [30] Apesar de Sprinkle não poder se ilustrar como um sujeito completo de prazer e desejo, ela é capaz de se situar em relação a nós de maneira tal a reclamar seu próprio “olhar” (a espiada em sua buceta), ainda que apenas momentaneamente, a partir da relação de voyeurismo. A performance de Sprinkle do self aponta para a natureza já sempre mediada da subjetividade incorporada além do prazer sexual que dá “vida” a essa subjetividade.

No segmento final de Post-Post Porn Modernist, Sprinkle assume a persona da deusa arcaica “Anya” e provoca em si mesma um orgasmo espiritual/sexual de vinte minutos de duração no palco. A minha primeira reação, ao ver essa performance de gozo orquestrada de maneira tão elaborada, foi afirmar para a minha parceira que ela estava fingindo. Minha reação secundária foi ficar imaginando por que eu precisava imaginar que ela estava fingindo. Como Chris Straayer coloca: “Se Annie Sprinkle está representando (e/)ou experimentando orgasmos em suas performances não pode ser determinado por nós” – e eu completaria: esse é o caso independentemente de se assistir à performance ao vivo ou não. [31]

Em 1938, o ator, diretor e roteirista de cinema surrealista, Antonin Artaud, publicou sua coleção surpreendente de ensaios sobre performance chamada O Teatro e Seu Duplo. Em seu manifesto “O Teatro da Crueldade”, publicado nessa coleção, ele articula uma crítica passional ao teatro realista, com sua dependência de textos escritos e sua “servidão ao ‘interesse humano’ e psicológico”. [32] O teatro, de fato, precisa recorrer à sua “linguagem concreta” para “fazer o espaço falar”:

Abolimos o palco e o auditório e substituímos os dois por um único local, sem partição nem barreira de qualquer tipo, que vai se tornar o teatro da ação. A comunicação direta será restabelecida entre o espectador e o espetáculo, entre o ator e o espectador, a partir do fato de que o espectador, colocado no meio da ação, é engolido e fisicamente e afetado por ela. [33]

Retorno ao encerramento do texto vibrante de Artaud, radical em seu próprio tempo, para reforçar o ponto de que tal desejo de imediatismo é, precisamente, um sonho modernista (apesar de, nesse caso, também ser claramente de vanguarda). Nesta época de fim de milênio de capitalismo multinacional, realidades virtuais, pós-colonialismo e política de identidade ciborgue (uma era reconhecida de maneira presciente e, de certa maneira, impelida pelas body artworks radicais comentadas aqui), tal sonho deve ser visto como historicamente específico e não epistemologicamente seguro. Body art e performance art expõem, precisamente, a contingência do corpo/self não apenas sobre o outro do intercâmbio comunicativo (o público, o historiador de arte), como também exatamente sobre os modos de sua própria (re)apresentação.

NOTAS

[1] Nota da Tradução: O termo in absentia, em latim, significa “em ausência”.

[2] Uso o termo body art em vez de performance art por diversos motivos. O meu interesse neste trabalho é informado por um modelo encorpado e fenomenológico de intersubjetividade; além do mais, a obra que surgiu durante o período da década de 1960 e meados da de 1970 (antes de a performance se tornar teatral e passar para o palco grande) foi rotulada de “body art” ou “bodyworks” por diversos escritores da época, que desejavam diferenciá-la da concepção de “performance art”, que já foi mais ampla (no aspecto em que remontava à arte dadaísta e englobava qualquer tipo de produção de aspecto teatral por parte de um artista visual) e mais estreita (no aspecto em que implicava que uma performance na verdade precisa ocorrer perante um público). Eu me interesso por obras que podem ou não inicialmente ter se dado para uma plateia: em obras – como as de Ana Mendieta, Carolee Schneemann, Vito Acconci, Yves Klein ou Hannah Wilke – que ocorreram por meio de uma encenação do corpo do artista, seja em uma situação de “performance” ou na privacidade relativa do estúdio, que foi então documentado de modo a subsequentemente poder ser experimentado por meio de fotografia, filme, vídeo e/ou texto.

[3] Mark Poster discute a multiplicidade do sujeito na era do multinacionalismo e da política com identidade de ciborgue em The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context (Cambridge: Polity Press e Chicago: University of Chicago Press, 1990), e The Second Media Age (Cambridge: Polity Press, 1995). Sobre corpo/self como sujeito e objeto simultaneamente, consulte Vivian Sobchack, “The Passion of the Material: Prolegomena to a Phenomenology of Interobjectivity”, manuscrito de um artigo que será publicado em Carnal Thoughts: Bodies, Texts, Scenes, and Screens, de Sobchack (Berkeley: University of California Press); publicado em alemão em Ethik der Ästhetik, organizado por Christoph Wulf, Dietmar Kamper e Hans Ulrich Gumbrecht (Berlim: Akademie Verlag, 1994), p. 195-205..

[4] Carolee Schneemann, More Than Meat Joy: Complete Performance Works and Selected Writings, organizado por Bruce McPherson (New Paltz, NY: Documentext, 1979), p. 234. Schneemann apresentou Interior Scroll três vezes: em 1975, na Women Here and Now, em East Hampton, Long Island; em 1977, no Festival de Cinema de Telluride, no Colorado; e em 1995, dentro de uma caverna, que teve o título da apresentação alterado para Interior Scroll – The Cave (com mais seis mulheres). Esta leitura da peça de Schneemann está modificada em relação ao meu ensaio “Postfeminism, Feminist Pleasures, and Embodied Theories of Art”, em New Feminist Criticism: Art, Identity, Action, organizado por Joanna Frueh, Cassandra Langer e Arlene Raven (Nova York: HarperCollins, 1994), p. 30-32.

[5] Schneemann, More Than Meat Joy, p. 238. O público dessa performance original foi quase todo feminino; ver em: Moira Roth, “The Amazing Decade”, em The Amazing Decade: Women and Performance Art in America, 1970-1980 (Los Angeles: Astro Artz, 1983), p. 14.

[6] As primeiras descrições poéticas nessa frase são de uma carta enviada a mim por Schneemann (datada de 22 de novembro de 1992), que me incentivava a revisar minhas primeiras leituras mais grosseiras de seu trabalho. Eis aqui um exemplo da minha suscetibilidade ao contato pessoal: fui afetada pelas leituras próprias dela, mudando minhas percepções sobre o trabalho. O termo câmara translúcida aparece em More Than Meat Joy, p. 234.

[7] Schneemann afirma: “meu trabalho tem a ver com cortar por meio da mitologia idealizada (em sua maior parte masculina) do ‘self abstraído’ ou do ‘self inventado’ – quer dizer, obra (…) [em que o artista homem] retém poder e distanciamento sobre a situação”; em Angry Women, organizado por Andrea Juno e V. Vale (São Francisco: Re/Search Publications, 1991), p. 72, p. 69.

[8] O vídeo Imaging Her Erotics foi produzido por Schneemann e Maria Beatty em 1995-1996; o clipe mostrado aqui é da versão de 1995 da performance. Schneemann me informa que todas as imagens originais das primeiras performances estão em posse do documentarista, que não as libera para publicação nem estudo..

[9] Ira Licht, Bodyworks, catálogo de exposição (Chicago: Museum of Contemporary Art, 1975), s/p.

[10] Rosemary Mayer, “Performance and Experience”, Arts Magazine 47, n. 3 (dez. 1972-jan. 1973), p. 33-36; Cindy Nemser, “Subject-Object Body Art”, Arts Magazine 46, n. 1 (set.-out. 1971), p. 42.

[11] Catherine Elwes, “Floating Femininity: A Look at Performance Art by Women”, em Women’s Images of Men, organizado por Sarah Kent e Jacqueline Moreau (Londres: Writers and Readers Publishing, 1985), p. 165.

[12] Kathy O’Dell, Toward a Theory of Performance Art: An Investigation of Its Sites (Dissertação de Ph.D., City University of New York, 1992), p. 43-44.

[13] Peggy Phelan, “A Ontologia da Performance: Representação sem Produção” (Revista de Comunicação e Linguagens. Lisboa, n. 24, 1997), p. 177-179.

[14] Essa marcação do corpo como ausência também é exemplificada nos documentos fotográficos das obras posteriores da série Silueta, de Ana Mendieta, em que seu corpo é encenado como vestígio (feridas de talhos na superfície da terra).

[15] Jacques Derrida, “That Dangerous Supplement”, em Of Grammatology, tradução para o inglês de Gayatri Chakravorty Spivak (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976), p. 154.

[16] Ibidem, p. 157 e p. 163.

[17] Isso está em Simone de Beauvoir, em seu livro monumental de 1949, O Segundo Sexo, que conecta o sonho de “transcendência” na estética e filosofia ocidental à subjetividade masculina. Aqui, ela retrabalha a dialética entre o self e o outro delineada por seu parceiro, Jean-Paul Sartre (e transformada de maneira mais sutil por Maurice Merleau-Ponty e Jacques Lacan), com consciência do mapeamento do poder por meio do gênero sexual no patriarcado. Beauvoir relê o argumento existencialista de Sartre (em O Ser e o Nada) de que o sujeito tem a capacidade de se projetar na transcendência (o pour-soi) para fora da imanência fundamental do en-soi, argumentando que o pour-soi é um potencialidade privilegiada aberta apenas a sujeitos masculinos no patriarcado. Beauvoir, The Second Sex (1949), tradução para o inglês e organização H. M. Parshley (Nova York: Alfred A. Knopf, 1970); consulte principalmente p. xxviii.

[18] Kris Kuramitsu, “Yayoi Kusama: Exotic Bodies in the Avant-Garde”, trabalho acadêmico não publicado entregue a Amelia Jones e Donald Preziosi para o seminário de pós-graduação Essentialism and Representation, Universidade da Califórnia, Riverside/ Universidade da Califórnia, Los Angeles, primavera de 1996, p. 1. Kuramitsu discute esta fotografia de Kusama em certa extensão. Tenho uma dívida para com Kuramitsu por ter me apresentado a esse aspecto da obra de Kusama e por me guiar às melhores fontes sobre a artista (consulte também a organização de Bhupendra Karia, Yayoi Kusama: A Retrospective, catálogo de exposição [Nova York: Center for International Contemporary Arts, 1989]). Devo observar aqui também que foi o grande número de fotografias, como estas publicadas, como anúncios em revistas como Artforum, a partir de meados da década de 1960, que inicialmente despertaram o meu interesse por body art. Tenho interesse especial pelo papel que estas imagens têm em mostrar o artista como figura pública: são documentos de performance. O único público para a performance “original” teria sido o operador de câmera e quem mais estivesse na sala.

[19] Kuramitsu, “Yayoi Kusama”, p. 2.

[20] Entre os outros artistas no retrato, estão Jiro Yoshihara, fundador do Gutai, Hans Haacke, Lucio Fontana e Giinther Uecker. Consulte a fotografia rotulada em Nul Negentienhonderd Viff En Zestig, Deel 2 Fotos (Nul 1965, Parte 2, Fotografias), catálogo de exposição (Amsterdã: Stedelijk Museum, 1965), s/p.

[21] Sobre a retórica da pose, consulte Craig Owens, “The Medusa Effect, or, the Specular Ruse”, em Beyond Recognition: Representation, Power, and Culture, organizado por Scott Bryson, Barbara Kruger, Lynne Tillman e Jane Weinstock (Berkeley: University of California Press, 1992), p. 191-200. O termo função autor, claro, deriva de “O que É um Autor?” (1969), de Michel Foucault, em Linguagem, Contra-Memória, Prática, traduzido para o inglês por Donald Bouchard e Sherry Simon (Ithaca: Cornell University Press, 1977), p. 113-138.

[22] Kristine Stiles, “Performance and Its Objects”, Arts Magazine 65, n. 3 (novembro de 1990): p. 35; a leitura de Henry Sayre sobre o trabalho de Schwarzkogler pode ser encontrada em The Object of Performance: The American Avant-Garde since 1970 (Chicago: University of Chicago Press, 1992), p. 2.

[23] Consulte Roland Barthes, “Retórica da Imagem”, em Imagem-Música-Texto, tradução para o inglês por Stephen Heath (Nova York: Hill and Wang, 1977), p. 44.

[24] Stiles, “Performance and Its Objects”, p. 37.

[25] Sayre, The Object of Performance, p. 5.

[26] Rosalind Krauss, “Notes on the Index”, em The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1985), p. 209.

[27] Consulte Elinor Fuchs, “Staging the Obscene Body”, TDR (The Drama Review) 33, n. 1 (primavera de 1989), p. 38-39. Chris Straayer reforça as conexões de Sprinkle com as obras de performances feministas das década de 1970, de Schneemann e Linda Montano, a mentora da performance de Sprinkle, e não seu histórico como trabalhadora da indústria do sexo. Consulte Straayer, “The Seduction of Boundaries: Feminist Fluidity in Annie Sprinkle’s Art/Education/Sex”, em Dirty Looks: Women, Pornography, Power, organizado por Pamela Church Gibson e Roma Gibson (Londres: British Film Institute, 1993), p. 157.

[28] Entre os filmes dela estão Linda/Les and Annie – the First Female to Male Transsexual Love Story (1990), feito em colaboração com Albert Jaccoma e John Armstrong, e The Sluts and Goddesses Video Workshop, or How to Be a Sex Goddess in 101 Easy Steps (1992), feito por Sprinkle e Maria Beatty. Consulte a discussão de Linda Williams sobre como Sprinkle mantém em seus vídeos pornográficos (e, eu adicionaria, em seus vídeos de “arte”) o “tratamento íntimo” ao “cliente”, característico da “performance” da puta. Linda Williams, “A Provoking Agent: The Pornography and Performance Art of Annie Sprinkle”, em Dirty Looks, p. 181.

[29] Lynda Nead, The Female Nude: Art, Obscenity, and Sexuality (Londres: Routledge Press, 1992), p. 2.

[30] Isto parafraseia Jacques Lacan, que escreve sobre o assunto “sustentando a si mesmo em uma função de desejo” em “Anamorfose”, em Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise (Nova York: W. W. Norton and Co., 1978), p. 85.

[31] Straayer, “The Seduction of Boundaries: Feminist Fluidity in Annie Sprinkle’s Art/Education/Sex”, p. 174. Consulte também a discussão de Alexandra Juhasz sobre a performance de orgasmo extenso de Sprinkle em seu ensaio “Our Auto-Bodies, Ourselves: Representing Real Women in Video”, Afterimage 21, n. 7 (fev. 1994): p. 11.

[32] Antonin Artaud, O Teatro e Seu Duplo, tradução para o inglês de Mary Caroline Richards (Nova York: Grove Weidenfeld, 1958), p. 90.

[33] Ibidem, p. 96.

PARA CITAR ESTA PUBLICAÇÃO

JONES, Amelia. “‘Presença’ ‘In Absentia’: A Experiência da Performance como Documentação”. Trad. de Ana Ban. eRevista Performatus, Inhumas, ano 1, n. 6, set. 2013. ISSN: 2316-8102.

Tradução do inglês para o português de Ana Ban

Revisão de Conteúdo de André Masseno, Hilda de Paulo e Tales Frey

Revisão ortográfica de Marcio Honorio de Godoy

Edição de Hilda de Paulo

© 2013 eRevista Performatus e a autora

Texto completo: PDF